8月2日,学者吴真新著《暗斗:一个书生的文化抗战》在北京三联韬奋书店美术馆总店举行首发式。中国人民大学文学院教授吴真、郑振铎曾孙郑炜昊、北京大学英语系教授高峰枫,三位学人围绕书籍史、战争中的文化危机以及郑振铎不为人知的故事等议题展开对谈。文史研究者、图书编辑宋希於担任主持人。

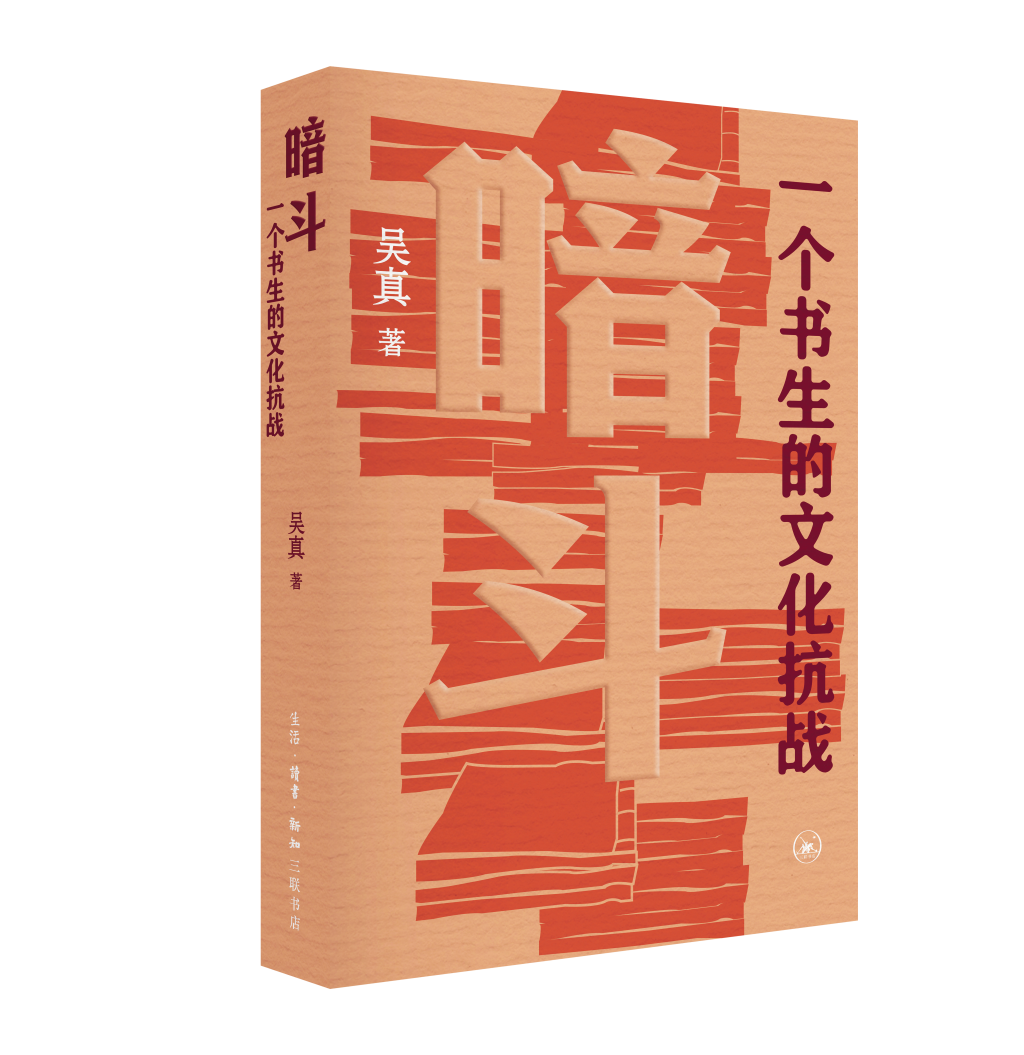

《暗斗:一个书生的文化抗战》 吴真 著 生活·读书·新知三联书店

《暗斗:一个书生的文化抗战》聚焦1937年-1945年上海沦陷时期,著名学者郑振铎以书生之躯进行的文化抗战。当炮火摧毁家园、日军有组织劫掠中华典籍之际,他选择留守“孤岛”,承受着“未赴后方”的误解与道德焦虑,将“保全民族文脉”视为赎罪与报国之路。他联合“文献保存同志会”,周旋于敌伪、书商、藏家之间,争分夺秒抢救濒危古籍善本。

兵火之难,生灵涂炭,也必然是古籍善本的修罗场。而这场没有硝烟的“暗斗”,既是与日寇秘而不宣的文化掠夺的生死较量,也是对“乱世书生何以守土”的灵魂拷问——于至暗时刻,以书籍为武器,守护中华文明不绝如缕的星火。作者吴真十五年深度挖掘中日档案,首次完整还原了这场“不见硝烟的文化保卫战”。

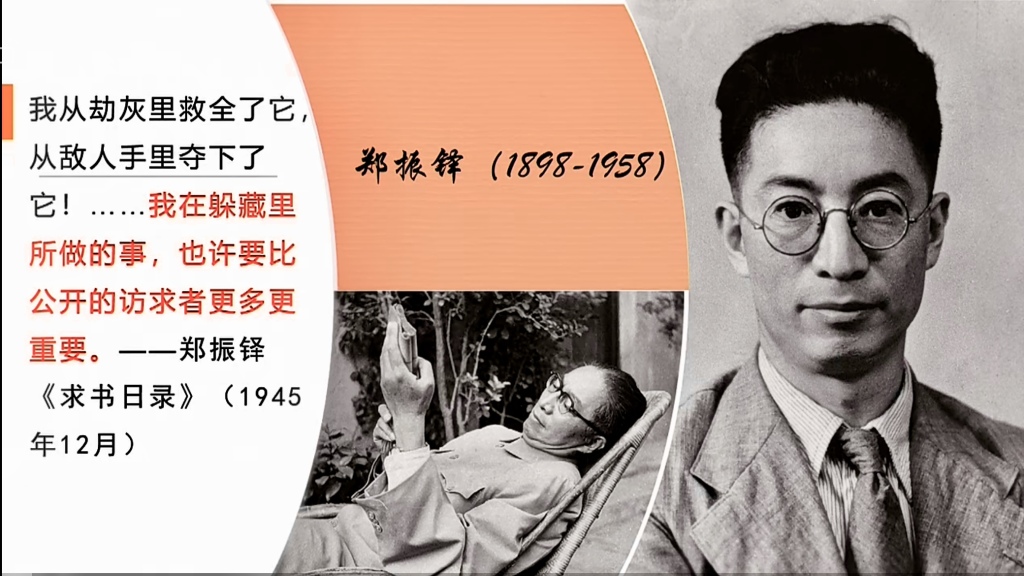

郑振铎(1898—1958)是中国现代著名学者、文学家、藏书家,更是抗日战争时期的文化守护者。

“我在躲藏里所做的事,也许比公开访求者更多更重要”

本就是广东人的吴真,开场白将《暗斗》一书比作“十五年煲成的汤”。“书名为什么叫《暗斗》?1945年抗战一结束,郑振铎先生就发表了长篇文章《求书日录》,文中有两句话,他说自己是‘从劫灰里救全了这些文献,从敌人的手里夺下了它们。’另一句话触发了这本书的文眼,他说自己‘在躲藏里所做的事,也许比公开访求者更多更重要。’”

吴真

郑振铎是中国现代文学史上非常著名的“五四”干将。吴真回忆说,1932年郑振铎转入燕京大学,开始研究古代戏曲、小说、俗文学,“这时候他出现了一个转向,转向了古籍。这是‘五四’同仁都不太认可的。1937年全面抗战爆发后,他多次呼吁大家在现实抗战之外,尤其知识分子应该力所能及地去保卫古籍。但当时他的朋友都认为这其实是一种迂言的态度,有点好高骛远或者比较遥远的呼声。”

吴真现场展示的PPT内容

而事实证明,这绝非书生的杞人忧天。吴真多次赴日本查阅防卫省档案,发现日军曾设立“兵志整理班”系统性劫掠中国文献,如强占广州中山大学史料;日本大使馆书记官清水董三负责监控郑振铎;1944年,汉学家长泽规矩在东京私办“明代史料展”,将嘉业堂藏书作为“战利品”展出,甚至在战败后二次隐匿古籍于神奈川乡间。

书中提及,1941年,3万册古籍需从上海运往陪都重庆。面对日军封锁,郑振铎避开官方渠道,联合中国书店郭石麒伪装邮包,以2790封“普通商业信件”混入日常邮件寄往香港,由许地山单枪匹马接收。吴真通过档案还原:“每天邮包署名仅一‘郑’字,许地山独守香港大学图书馆,一包一包亲手搬运”。

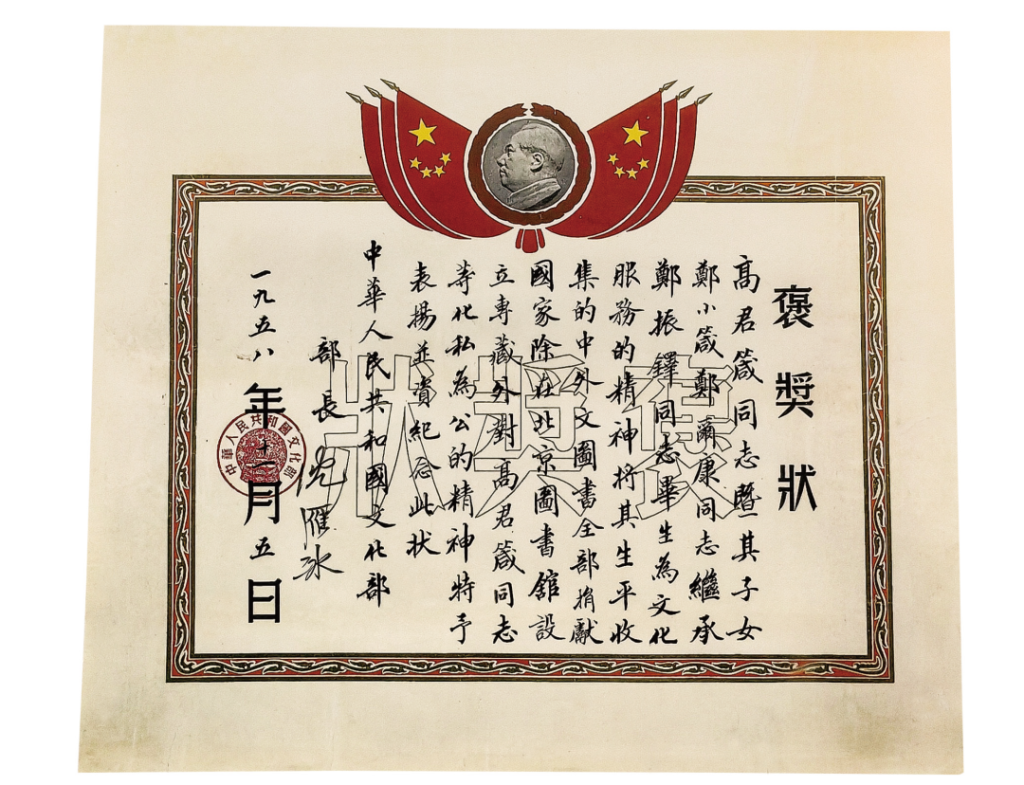

遗属将郑振铎生前所有藏书捐赠给国家,图为1958 年的褒奖状

吴真认为,尤为值得瞩目的是郑振铎在古籍抢救中展现出的超越时代的学术眼光:他突破传统藏书家唯宋元本至上的观念,明确提出“我辈收书,不重外表,不重古董,唯以实用及保存文化为主”。他高度重视晚清别集、地方志、地图等文献,认为它们“足以考见近百年来之世变”,其史料价值在某些宋元本之上。收购嘉业堂藏书,正是看中其中大量孤本及富含政经军事、倭寇史料等明初刊本的价值。这种以“涵养民族文化、促进学术研究”为核心的“学术公心”,使他视建设完备的、向公众开放的图书馆为国家公共事业,体现了知识分子的深邃远见。

“恰如我在后记里说,写作这本书是我对自己从青年到中年十几年寻书访求路程的回顾与总结。同时,我也想尝试讲述在抗战时期,这些以书为职业的人们,他们的群像。”吴真说。

“场景犹如电影分镜,极富戏剧张力”

郑炜昊在发言时认为曾祖父在欧洲避难的经历,触发了其诠释文明话语权的危机感。1927年,郑振铎因批评当局被通缉,流亡欧洲,在大英图书馆目睹敦煌文献被禁抄录。“他与老舍、许地山轮流默背经文,然后躲进吸烟室凭记忆誊写下来。这段经历让他警醒:若文献流失,中国恐重蹈埃及覆辙,本土文明研究反被欧美主导。”

作为当事者后人,郑炜昊还饶有兴趣地介绍了当年长辈买书引发的家庭博弈。原来,郑振铎的薪金多用于购书,以致妻子高君箴嗜蟹却无钱享用。于是,他发明“螃蟹掩护法”——领薪后先陪妻吃蟹,趁其大快朵颐时“拎小推车狂奔买书”,再返餐厅接人。“两人一个满手蟹黄,一个满车旧书,挽手归家。”

高峰枫在发言时,盛赞《暗斗》突破了学术写作范式,将商战、谍战、文化战的三重博弈共冶一炉。比如,古籍是硬通货,郑振铎需与美日机构竞价、周旋书贾囤积;同时潜伏于大汉奸周佛海宅邸隔壁,“面不改色居虎穴”;更以学术眼光预判日方需求——发现日军开始搜罗地方志,他便抢先获取了嘉业堂的军事史料。

“吴真老师的写作手法特别高妙。比如书中‘1939年10月中国书店平行时空’一节,通过比照郑振铎与日本学者高仓正三(郑的崇拜者)各自的日记,将他们同日下午在书店的活动双线并叙。他们俩一连三天在同一书架前擦肩而过,却未相见?!这场景犹如电影分镜,左框郑振铎低头觅书,右框高仓正三探头寻人,极富戏剧张力。”

“另外,我发现这本书的章节小标题大都巧妙化用了郑振铎、鲁迅等的原文。首章‘书籍的修罗场’源自郑振铎目睹藏书焚毁时‘纸灰漫天若墨蝶’的泣血记录,‘纸墨更寿于金石’则引自其呼吁影印古籍的宣言。第三章标题‘地火在运行’,出自鲁迅的《野草》自序。无不是以时代语言呼应主题,增强了读者在阅读时的代入感。”高峰枫说。

《暗斗》新书首发式现场