2025 年 7 月 9 日,中国科学院的科学家们向全世界发布了 4 个关于月球的重磅研究成果,这些成果以封面文章的形式,发表在了国际顶级的学术期刊《自然》杂志上。

《nature》封面杂志

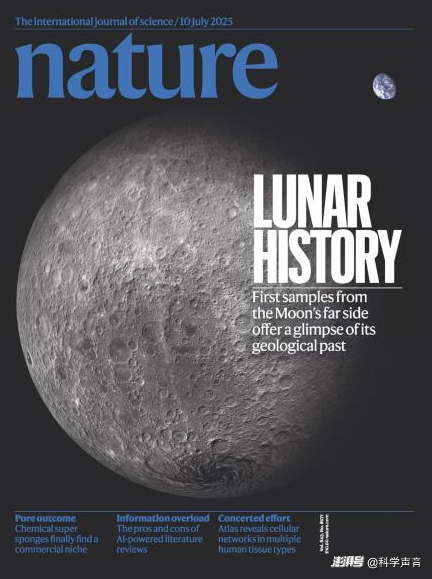

4 项研究分别揭示月背岩浆活动、月球古磁场、月幔水含量及月幔演化特征,首次为人类揭开了月球背面的演化历史。

这些研究,第一次系统性地揭开了月球背面的神秘面纱,告诉我们那里曾经发生过的惊天动地的故事。美国科学院院士、麻省理工学院教授本·韦斯(Ben Weiss)指出,这些突破性的成果足以改写教科书。最神奇的是,如此重磅的研究成果,竟然是通过研究月壤而得出的。

看到这里,你有没有感觉到一点小小的震惊?

2024 年 6 月,我们的嫦娥六号飞船带着 1935.3 克月壤从月球返回地球。这些月壤比较松散,体积与一瓶两升的大瓶可乐差不多少。就是这瓶从月球上挖回来的,重量还不到两公斤的土,怎么就能包含那么多惊人的信息呢?而科学家又是怎么从月壤当中,把这些信息挖掘整理出来的呢?

01岩浆“时钟”:锁定巨型盆地的年龄密码

我们知道,通过放射性同位素定年法,可以测定岩石的年龄。如果一块岩石被融化成岩浆,那么它里面的放射性同位素分布就会被打乱,岩石内部的晶体也会重新形成。这就好像是一次时钟重启一样。这样,就让科学家们可以推断出一块岩石最后一次从岩浆冷却变成岩石的时间点了。

在月球形成早期,一颗巨大的小行星撞击了月球,撞击能量相当于原子弹爆炸的一万亿倍。这次撞击,就形成了月球上最大、最古老的撞击坑:南极—艾特肯盆地。嫦娥六号的样品就采自这里。而这里因为剧烈撞击而形成的特殊岩石,也被命名为月球南极艾特肯盆地撞击熔岩。通过给这种岩石检测年龄,科学家们第一次确定了这个巨型盆地的形成时间,那就是大约 42.5 亿年前。

不仅如此,这颗撞击在月球上的小行星,把月球过去好几亿年里火山喷发形成的层层叠叠的岩石一股脑地炸开,这些岩石碎屑也混杂在了月壤里,让科学家深入研究早期月球的历史成为了可能。

更令人惊喜的是,科学家还发现,月壤中很多细小的火成岩颗粒,它们有的形成时间比大撞击更早,有的则比大撞击更晚。通过对这些火成岩颗粒的研究,科学家就把月球背面各个年代的岩浆活动研究清楚了。

02古磁场的“逆袭”:月球曾有过“第二春”

了解了月球岩浆活动之后,新的问题就来了。因为只要是有岩浆活动的星球,就都会存在磁场。那么远古时期的月球,它的磁场是怎样的呢?这个问题,也可以通过对月壤的研究来找到答案。

你可以想象一下,当岩石熔融成为岩浆之后,岩浆里的含铁矿物就像指南针一样可以自由旋转了。在磁场的影响下,所有的小指南针都会齐刷刷地指向当时磁场的方向。等到岩浆冷却之后,这些小指南针的方向就固定了下来。它们就像是几十亿年前月球磁场化石一样,忠实地记录了当时磁场的方向和强弱。

科学家们就是通过分析嫦娥六号样品里这些火成岩中的小指南针,首次获得了月球背面的古磁场信息。他们还发现了一个特别有意思的现象:月球的磁场并不是像我们以前想的那样,慢慢地、单调地减弱消失。而是在大约 28 亿年前,发生过一次反弹,强度又变强了。这就好像一个快要没电的手电筒,突然又亮了一下。这个发现告诉我们,月球内部的岩浆活动,可能比我们想象的要复杂得多。

03“干渴”的背面:月幔含水量的惊人差异

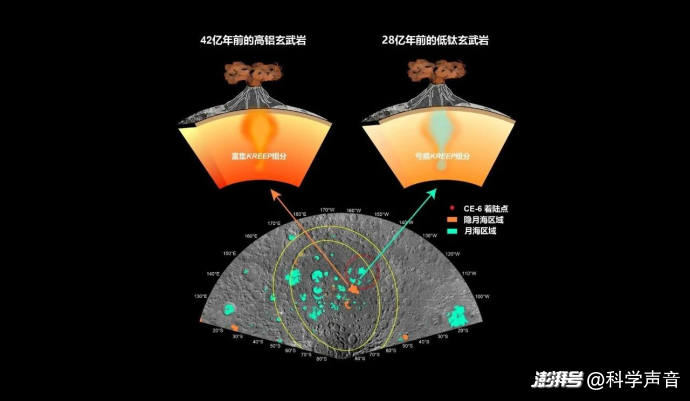

解开了月球磁场之谜,我们再来深入第三个问题,那就是月球到底有多少水?当然,对于干燥的月球来说,我们这里说的水并不是江河湖海中的那种自由流动的水。月球上的水,都是锁在岩石矿物里的晶体结构的水。科学家会把月球样品放在一个高度精密的仪器里,小心翼翼地给它们加热。当温度升高时,那些被锁在矿物内部的水分子就会变成水蒸气释放出来。通过精密仪器的探测,就能计算月壤的含水量了。

图源:新华社

通过这种方法,科学家们第一次获得了月球背面月幔的水含量数据。结果令人惊讶:月球背面的月幔,比我们之前研究过的月球正面的月幔,要干燥得多!具体来说,嫦娥六号带回的玄武岩颗粒中,含水量只有 1.5 微克/克。而月球正面同类岩石的含水量均值可以达到 7 微克/克。所以说,这个发现的意义非常重大。

04被“拧干”的月幔:揭秘月球“二分性”成因

我们以前已经知道,月球正面和背面在形态、成分、月壳厚度等方面很不一样。而新的研究告诉我们,月球的正面和背面的含水量、岩浆活动也存在巨大差异,这就是经典的月球的二分性之迷。这一次,对月壤的第四项研究,就对解开二分性之迷有重大帮助。

科学家们通过对嫦娥六号带回来的玄武岩进行化学成分分析,发现它们来自一个月幔里一个非常贫瘠的区域。这里的贫瘠并不是说它缺少养分,而是说它缺乏一些特殊的元素,比如钾、磷以及各种稀土元素。在行星科学里,这些元素有一个外号,叫不相容元素。为什么叫这个名字呢?因为它们天性活泼,不喜欢待在固体的晶体里,总想往液体的岩浆里跑。

而嫦娥六号样品所来自的那个月幔区域,就像是一块被人用力拧干了的海绵,里面几乎所有的汤汁都被挤出去了。剩下的这块海绵,自然就变得非常贫瘠。那么问题来了,是什么样的力量,能把月幔这块巨大的海绵拧干呢?

中国科学院的科学家们提出了一个非常大胆,也很有说服力的解释。他们认为,罪魁祸首,就是形成南极—艾特肯盆地的小行星撞击。这次剧烈的撞击,把整整四分之一个月球变成了一片岩浆海。这样,月幔里的不相容元素就大量进入岩浆,导致了如今我们今天看到的超亏损状态。这个过程,不仅带走了元素,也可能带走了大量的水分,这也就解释了为什么月球背面的月幔会那么干燥。

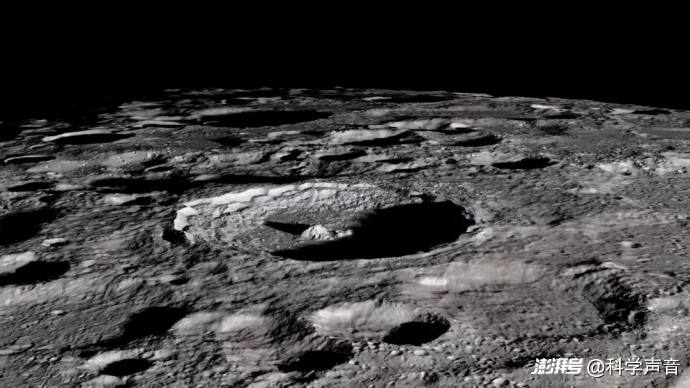

南极-艾特肯盆地

关于月幔演化的研究,就像是月球地质拼图中最关键的一块,它把月球背面的岩浆活动、水含量、以及巨大的撞击历史,完美地串联了起来,为我们破解月球二分性之迷,提供了最有力的证据。

这条关于月壤研究的新闻给了我们一个启发,那就是科学研究非常关注的一件事情,就是信息。那些发生在月球上的古老地质事件,它们在发生的时候,在月球的岩石中留下了大量信息,而这些信息随着岩石的破碎、太阳风的冲击,最终形成了现在的月壤。只要信息没有丢失,科学家们就能想出办法还原它们。