本文原载于《紫禁城》2025年第4期,56-73页,澎湃新闻经授权转载。

黄鹤楼,扼守长江、汉水两条大河的交汇口,巍峨雄壮,耸出山际,极为醒目。登楼一观,四面八方、远近高低的山水、林木、亭台全部历历在目。

清漪园望蟾阁,利用崇庆皇太后万寿盛典的木料修造而成,忠实模仿武昌黄鹤楼,兼顾群体格局和山水环境,景致独胜,视野广阔,同时蕴含深刻的文化内涵,堪称古代造园的优秀范例,虽然原构早已不存,却依然值得今人品赏追忆。

一、江楼胜迹

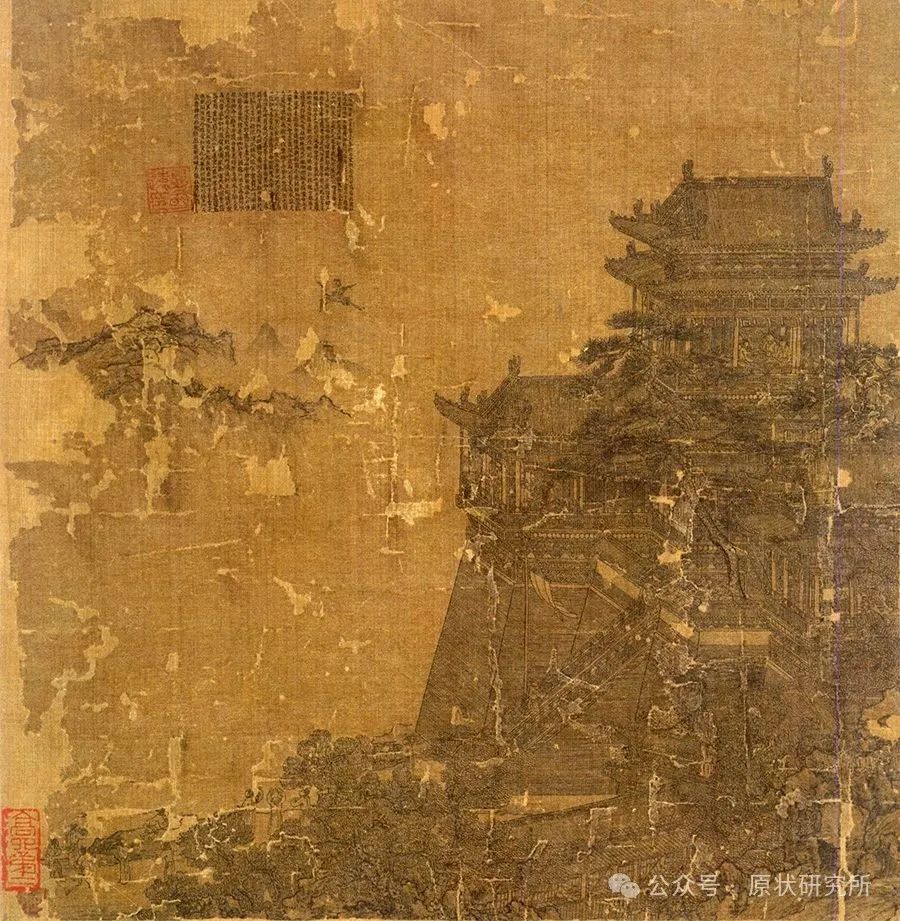

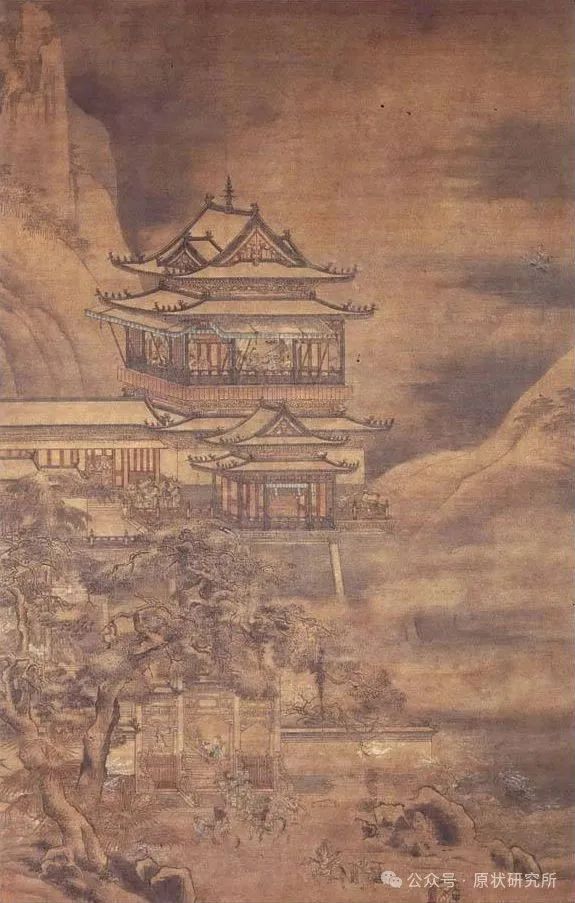

黄鹤楼旧址位于武昌长江东岸蛇山黄鹄矶(又名黄鹄山、黄鹤山、石城山),相传始建于三国东吴黄武二年(223年),历代屡建屡毁,却一直是驰誉天下的名楼。关于“黄鹤”之名的来历说法不一,大多与古书记载的各种仙人驾鹤故事有关。唐宋以降,文人墨客吟咏不绝,以崔颢《黄鹤楼》诗最为著名,被严羽《沧浪诗话》推为“唐人七言律诗第一”。[1] 一千多年来,又有多位名家为之作画,分别展现了不同时期的建筑形象。其中元代夏永笔下的黄鹤楼建于高台之上,由多座楼阁组合而成,最高一楼采用重檐歇山屋顶。明代安正文笔下的黄鹤楼共有三重屋檐,歇山屋顶的两面分别垂直插入一个小歇山顶。

元 夏永 黄鹤楼图,绢本水墨,云南省博物馆藏

明 安正文 黄鹤楼图,绢本设色,上海博物馆藏

乾隆年间的《江夏县志·古迹》详载了不同版本的黄鹤楼典故:“黄鹤楼在黄鹄山。《南齐书》仙人王子安乘鹤过此,又世传费文伟登仙驾黄鹤憩此。《报恩录》载:鄂辛氏市酒,山头有道士数诣饮,辛不计酬。道士临别取橘皮画鹤于壁,曰:‘客至,拍手引之,鹤当飞舞以侑觞。’遂致富。踰十年,道士复至,取所佩铁笛吹数弄,白云自空飞来,鹤亦下舞,道士飘然乘鹤去。辛氏即其地建楼,曰辛氏楼。唐阎伯珵作《郢记》,以文伟事为信。或又引梁任昉记,谓驾鹤者乃荀瓌,字叔祎,所遇虹裳羽衣客非文伟也。按《述异记》,叔祎憩楼上,西望有物飘然降自云端,乃驾鹤之宾也。宾主欢对,辞去,跨鹤腾空,渺然烟灭。后人误为文祎也。”又载明代嘉靖至清代乾隆年间此楼的历史沿革:“按宋陆游记,当时楼已废,故址亦不复存,问之老吏,云在石镜亭、南楼之间,未知何年复建。嘉靖末火,隆庆五年都御史刘悫重建,汪道昆为之记,崇祯癸未毁于贼。国朝顺治中,御史上官鉝重建。康熙三年毁于火,总督张长庚、巡抚刘兆麟重建,布政刘显贵监造。甲申,总督喻成龙、巡抚刘殿衡修。壬寅,总督满丕、巡抚张连登修,布政张圣弼督修。乾隆□年御书‘江汉仙踪’题额。”[2]

乾隆六十年(1795年)前后,著名文士汪中应湖广总督毕沅之邀,作《黄鹤楼铭》详细描绘黄鹤楼周围环境及此楼概貌:“江出峡,东至于巴邱,沅、湘二水入焉;又东至于夏口,汉水入焉。于是西自岷山,西南自牂牁,南自桂岭,西北自嶓冢,五水所经半天下,皆汇于是,以注于海。而江夏黄鹄山当其冲,江环其三面,再折而后东,故地形称险焉。县因山为城,山之西有矶,起于江中,石立如植,激水逆行,恒数里,于形为尤险。其上为楼,咸取于山,以为名。始自孙吴,郦氏著之;《齐》《梁》二书,并载其迹。于后,楼之兴废,史莫能纪。乾隆元年,大学士史文靖总督湖广,乃更其制。自山以上,直立十有八丈,其形正方,四望如一,高壮闳丽,称其山川。历年六十,坚密如新。”[3] 另一位文士陈本立《黄鹄山名胜记》载:“黄鹄山名石城山,长竟里,高十寻有奇,东连高冠,绵亘郡城。先是圭土为城者置此山阛阓中,首瞰大江,头陀寺显蔽之,又黄鹤楼扼其吭。……更上即黄鹤楼,楼上高百尺、八窗洞达者三层,嵌空玲珑,胜甲三楚。”[4]

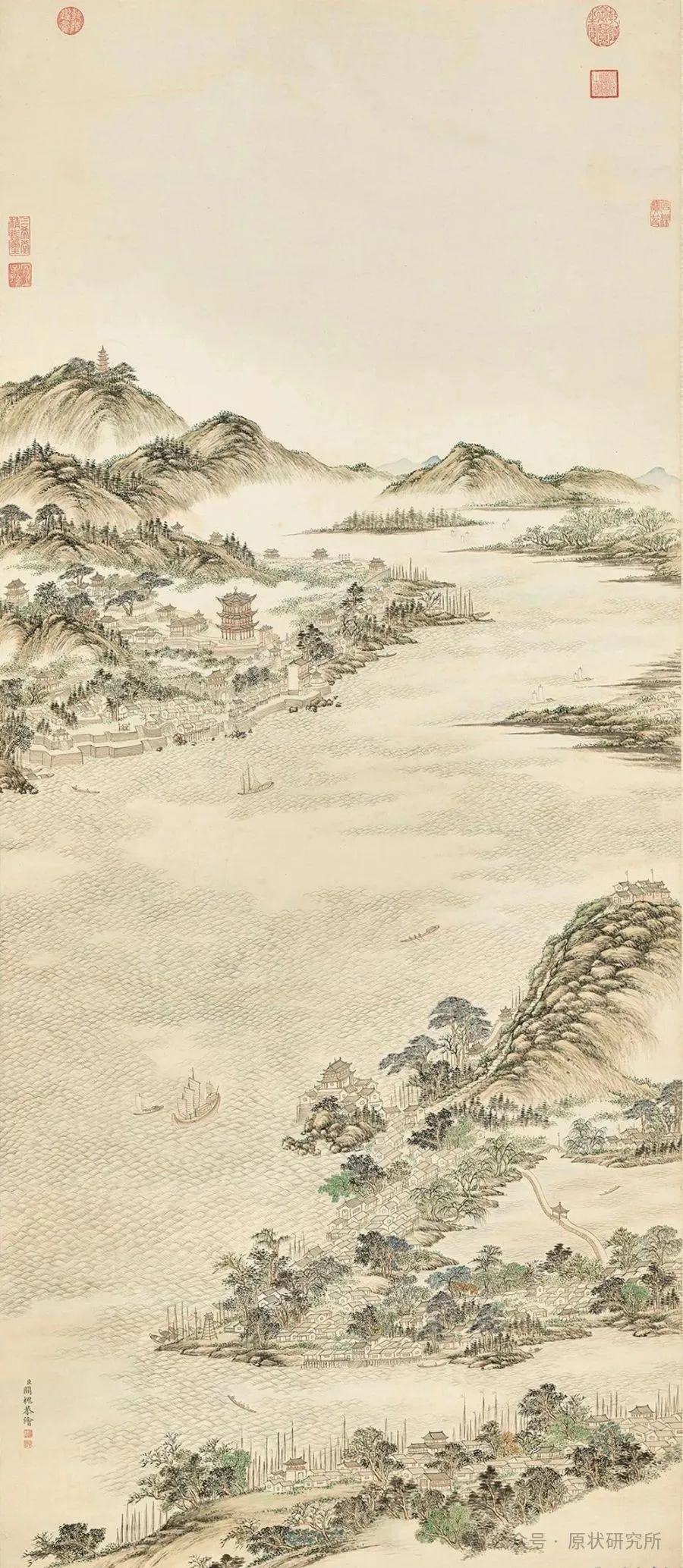

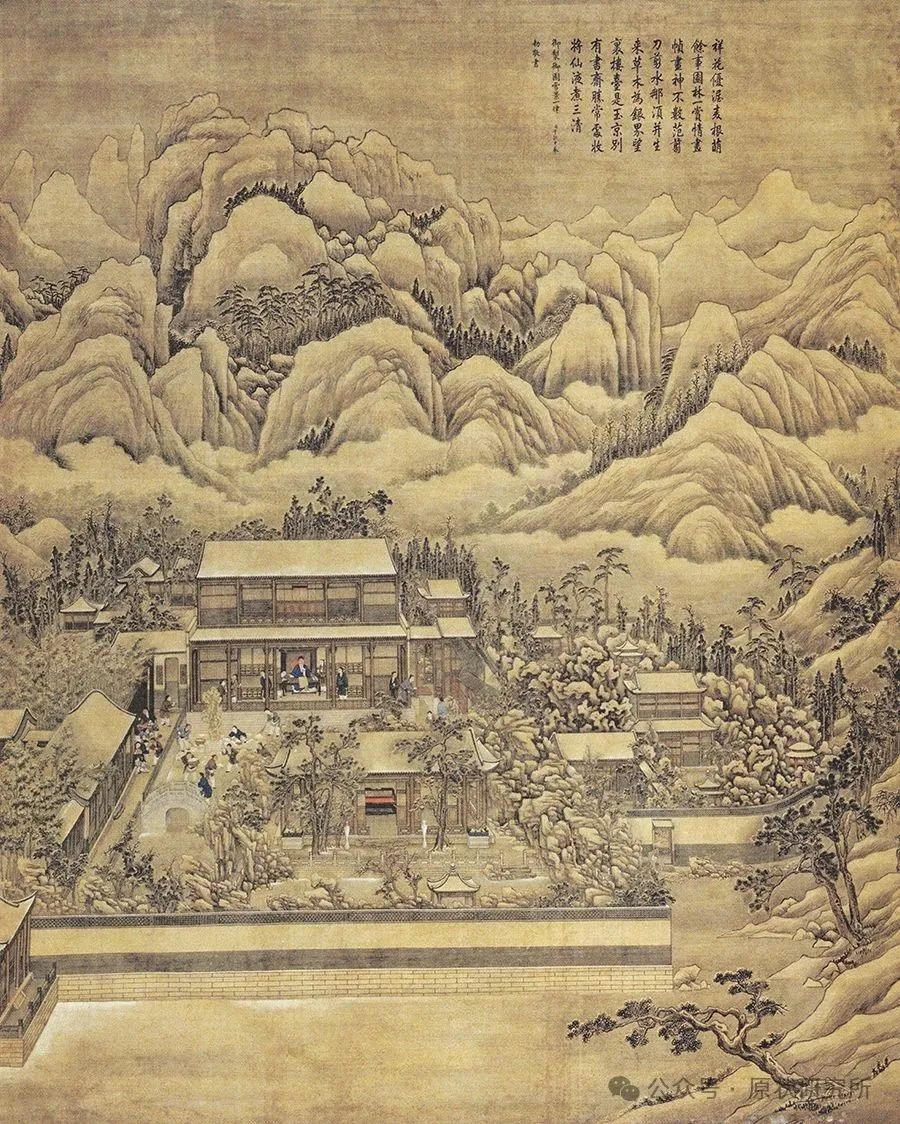

乾隆时期宫廷画家关槐曾经绘有一幅《黄鹤楼图》,现藏于台北故宫博物院,图上表现了当时黄鹤楼的准确形象和周围的山水景致,可与同时期的文献相互印证。楼坐落于小山之麓,西临江岸,以一圈不规则的短垣环绕,前设拱门,后有殿堂亭轩,自成一院。楼高三层,主体部分平面呈正方形,四面各出三间抱厦,屋顶为攒尖式样,颇显繁复,与元明时期画卷上的形象有所不同。建筑的二层和三层均略有收分,比例和谐。底层似设有外廊,上部两层则以门窗围合。

清 关槐 黄鹤楼图及局部,纸本设色,台北故宫博物院藏

此楼四个立面完全一致,被汪中概括为“四望如一”。有一处细节需要辨析:抱厦外凸的侧面并非垂直于主体部分,而是呈斜抹状态,使得平面轮廓更加复杂,相当于在四个正向之外又增加了四个斜向的观景视角,各个斜面与正面都设有槛窗,被陈本立称为“八窗洞达”。

关于乾隆时期黄鹤楼的高度,汪中称“十有八丈”,陈本立称“百尺”(即10丈)。清制1丈合今制3.20米,则18丈为57.6米,10丈为32米。现存中国古代最高的木构建筑为辽代所建的山西应县佛光寺释迦塔,高约67.31米;其次为清代乾隆年间所建承德普宁寺大乘阁,高36.65米;第三为光绪年间重建的颐和园佛香阁,高36.44米。武昌黄鹤楼仅有三层,不可能达到57.6米之高,而32米左右则是相对合理的尺度。据张子安先生推算,同治时期基本按照原样重建的黄鹤楼总高约九丈七尺五寸[5],合31.2米,也大致符合“百尺”的说法,可为旁证。

中国古代水景名胜区常常在关键地段修建高大楼阁,成为标志性的中心建筑,同时又是登临观赏周边风景的最佳场所,如洞庭湖畔的岳阳楼、赣江东岸的滕王阁、黄河之滨的鹳雀楼,均为流传千古的名楼。黄鹤楼属于同样的情况,扼守长江、汉水两条大河的交汇口,巍峨雄壮,耸出山际,极为醒目。登楼一观,四面八方、远近高低的山水、林木、亭台全部历历在目——隔江西岸有龟山与蛇山相对,延伸至江面的禹功矶上建有晴川阁,江中有鹦鹉洲,而蛇山之南的洪山上有一座明初所建的宝通寺塔,北面有重峦叠嶂的大别山,武昌、汉阳、汉口三镇的街市闾巷也尽收眼底。

清代诗人延续前朝传统,经常登黄鹤楼赏景、宴饮,为此楼写下很多诗篇,不吝赞美之辞。如清初曾任湖广提学道佥事的王孙蔚《黄鹤楼》诗云:“独立飞楼尺五天,窗环平野入樽前。长江晓结千峰雨,大别晴开万树烟。紫雁北来迷楚浦,白云西去认秦川。凭栏愁看陶公柳,舞却春风又一年。”[6] 祖籍安徽歙县、久居武昌的程封《喜黄鹤楼新成》诗云:“楼际重听汉水声,四窗依旧白云生。当年玉笛重吹彻,此日朱甍又落成。江上渺茫仙子路,山前荒废楚王城。登临不禁悲今古,犹见晴川树影横。”[7]

乾隆帝平生足迹未履湖北,没有亲眼见过黄鹤楼,但非常熟悉历代相关咏楼诗文,曾经通过画卷领略其风貌,并为此楼御笔题写“江汉仙踪”匾额[8],还先后作过三首御制诗,其中为宫廷画家董邦达所绘《楚南名胜图》册中的第十幅《黄鹤楼》题诗云:“迥临雉堞瞰江流,崔颢题诗楼上头。太白顾而不复作,卓哉此意足千秋。”[9] 另外两首分别为明代仇英和清代邹一桂各自所绘《黄鹤楼图》而作,前诗曰:“两个地仙谁跨鹤,千秋佳话空传楼。高楼江夏今好在,我欲寻之叹路悠。莫谓昔人传昔事,试看春水生春洲。依然别馆拈吟处,不知何事惹闲愁。”[10] 后诗曰:“黄鹤楼高古名迹,一桂惨淡图成之。汉阳树影连空翠,鹦鹉芳草仍离披。自言奉使偶经过,追摹烟景曾无遗。我虽未登快骋望,楚江坐对奚然疑。即今一桂亦如我,向所俯仰徒存思。”[11] 仰慕之意,跃然纸上。

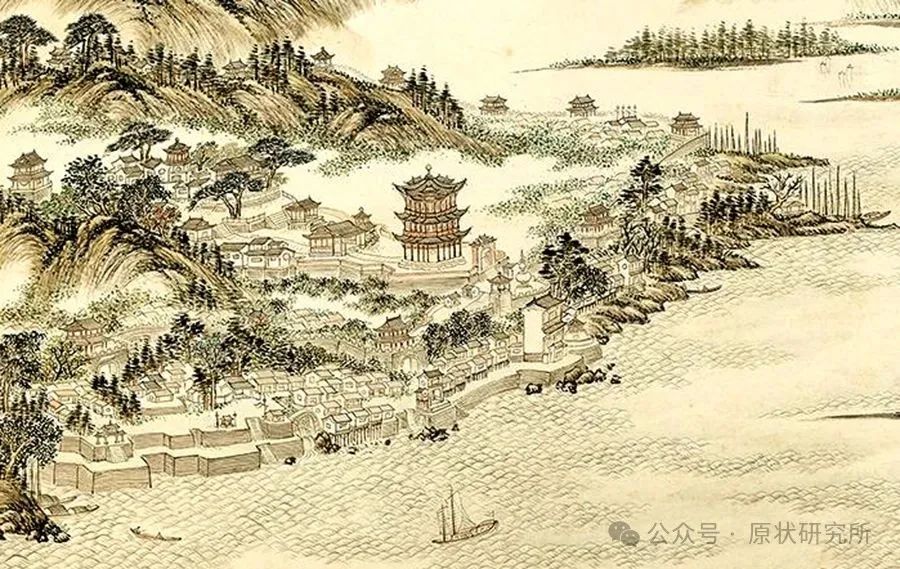

武汉博物馆藏有一幅《江汉揽胜图》,图上绘有黄鹤楼,且带有仇英落款,但未盖清宫印玺,应该不是当年乾隆帝所见的那幅仇英《黄鹤楼图》。另有学者考证此图为清代画家托名而绘,图上的黄鹤楼实为清代形象而非明代原貌[12] ,与关槐图上的黄鹤楼较为相近。

明 仇英(款) 江汉揽胜图(局部),绢本设色,武汉博物馆藏

二、万寿献礼

乾隆十六年(1751年)正逢乾隆帝生母崇庆皇太后六十岁生日,在北京举行了盛大的庆典,王公重臣、蒙藏贵族、各地官员、外邦使节齐集,为此特意在紫禁城西华门至西郊清漪园东宫门沿途道路两侧张灯结彩,寺庙、店铺修饰一新,还搭建了大量的楼阁、亭轩、戏台、彩棚、牌楼、园林,其间唱戏奏乐,罗列仪仗,场面极为热闹。

仪典期间所搭楼台都属于临时的布景性质,分别由清宫内府、王公贵胄和地方官员负责起造,庆典过后即予拆除。其中各地供奉的彩楼往往竭力表现本地的特色,穷极工巧,其情形有些类似今天的彩车巡游。

乾隆年间著名学者赵翼在《檐曝杂记》中记录了当时亲眼所见的景象:“皇太后寿辰在十一月二十五日。乾隆十六年,届六十慈寿,中外臣僚纷集京师,举行大庆。自西华门至西直门外之高梁桥,十余里中,各有分地,张设灯彩,结撰楼阁。天街本广阔,两旁遂不见市廛。锦绣山河,金银宫阙,剪彩为花,铺锦为屋,九华之灯,七宝之座,丹碧相映,不可名状。每数十步间一戏台,南腔北调,备四方之乐,侲童妙伎,歌扇舞衫,后部未歇,前部已迎,左顾方惊,右眄复眩。游者如入蓬莱仙岛,在琼楼玉宇中,听《霓裳曲》, 观羽衣舞也。其景物之工,亦有巧于点缀而不甚费者。或以色绢为山岳形,锡箔为波涛纹,甚至一蟠桃大数间屋,此皆粗略不足道。至如广东所构翡翠亭,广二三丈,全以孔雀尾作屋瓦,一亭不啻万眼。楚省之黄鹤楼,重檐三层,墙壁皆用玻璃,高七八尺者。浙省出湖镜,则为广榭,中以大圆镜嵌藻井之上,四旁则小镜数万,鳞砌成墙,人一入其中,即一身化千百亿身,如左慈之无处不在,真天下之奇观也。时街衢惟听妇女乘舆,士民则骑而过,否则步行。绣毂雕鞍,填溢终日。余凡两游焉。此等胜会,千百年不可一遇,而余得亲身见之,岂非厚幸哉!京师长至月已多风雪,寒侵肌骨,而是年自初十日至二十五日,无一阵风,无一丝雨,晴和暄暖,如春三月光景,谓非天心协应,助此庆会乎?二十四日,皇太后銮舆自郊园进城,上亲骑而导,金根所过,纤尘不兴。文武千官以至大臣命妇、京师士女,簪缨冠帔,跪伏满途。皇太后见景色巨丽,殊嫌繁费,甫入宫即命撤去。”[13]

文中特别提到“楚省”进贡了一座模仿黄鹤楼的楼阁。这座楼阁由曾任湖广总督的阿里袞进献——所谓“楚省”即湖北、湖南两省的代称。

据《清史稿》记载,阿里衮字松崖,钮祜禄氏,正白旗人,为内大臣尹德第四子、大学士讷亲之弟,乾隆初年出任总管内务府大臣,乾隆十五年(1750年)任湖广总督,次年改任两广总督。后官至户部尚书、协办大学士。乾隆三十四年(1769年)十二月在征伐缅甸的军营中去世,谥号襄壮,入祀贤良祠。[14] 阿里衮与崇庆太后同为钮祜禄氏一族,深受乾隆帝宠信,此次为万寿盛典所献楼阁最为恢宏壮丽,冠绝各省。

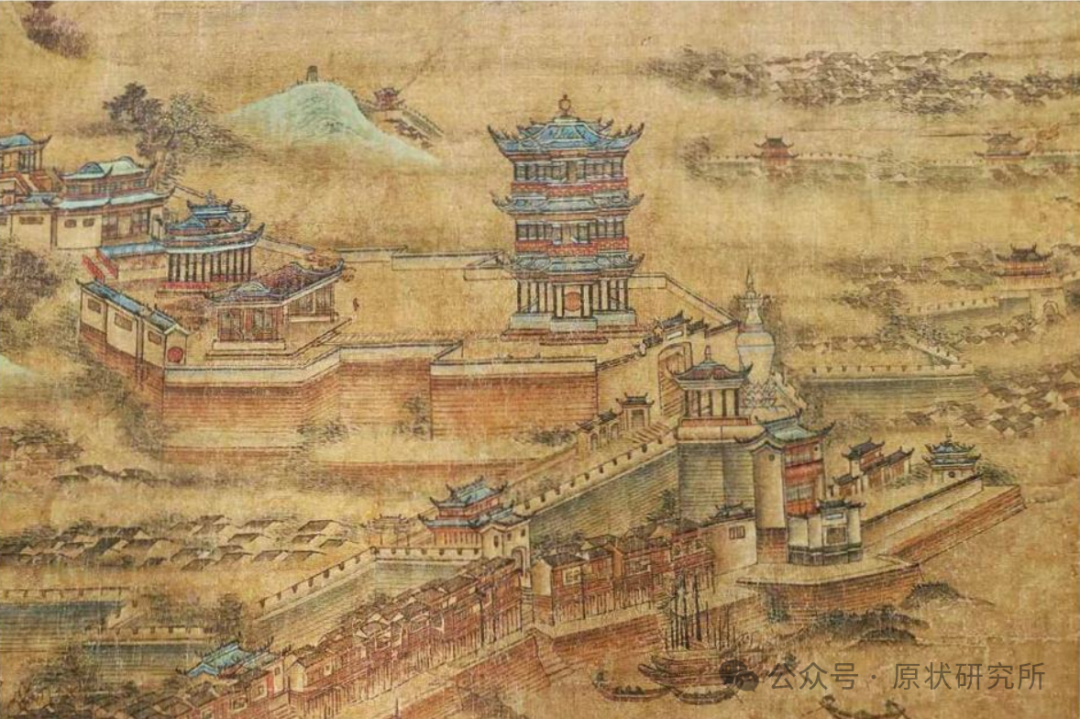

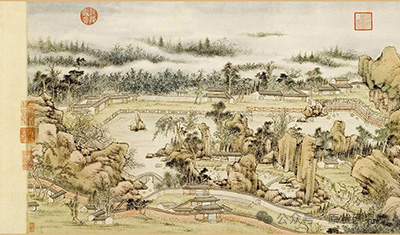

乾隆十六年至二十六年(1751~1761年),宫廷画家张廷彦等奉旨工笔绘制一套由四幅长卷组成的《万寿图》,全面展现了崇庆皇太后万寿盛典的绚丽场景。在第四卷《兰殿延禧》图上可见皇城西安门内大街上新建一座楼阁,造型酷似武昌黄鹤楼,正是阿里袞所进的贺寿贡品。

清代张廷彦等绘《万寿图》中的黄鹤楼,故宫博物院藏

这座楼阁共设三层,体量硕大,在正方形平面的主体四面各出一间抱厦,底层、二层抱厦与主体转角位置均布置45°斜边。各层分别设有一圈开敞的外廊,围以木质栏杆,地面铺设花毯。二层与三层均以斗栱架设平坐层。屋面采用攒尖顶,每面各置一座悬山小顶,二层抱厦则采用独立的歇山顶。各层檐均铺绿色琉璃瓦,屋脊及兽件、宝顶则为黄色琉璃所制。门窗花格采用宫廷建筑最高规格“三交六椀菱花”样式。各层外面一圈廊柱刷深绿色油漆,内柱刷红色油漆,柱头、额枋、斗栱、栏板均绘有彩画。三层檐下分别挂满花灯,玲珑剔透,充满喜庆色彩。按赵翼所记,其墙壁安装了高达七八尺的玻璃,十分昂贵。

此楼的平面与立面形式与关槐《黄鹤楼图》上的黄鹤楼如出一辙,均有“四望如一”“八窗洞达”的特点,区别在于上部两层的收分更加明显,二层抱厦的歇山顶更为别致,此外檐角、门窗、兽件、斗栱、彩画等细部做法可能更近于北方官式建筑,但总体上明显就是武昌黄鹤楼的翻版。

万寿盛典结束后,各地的进献的彩楼陆续拆除,这座黄鹤楼也不例外。但乾隆帝认为此楼耗资巨大,不宜浪费,便赏赐阿里衮万两白银,将所有材料留下,并运至新建的御苑清漪园南湖岛上重新搭建,更名为“望蟾阁”。对此乾隆帝《题望蟾阁》诗明确强调:“庆典本缘学武昌,构移湖上恰相当。倒看山景入纨影,远挹天光接镜光。”自注:“是阁式肖黄鹤楼为之,盖圣母六旬万寿,阿里衮为湖广总督,庆典所备,嫌其所费多,因赐以万金,而留材木构阁于此云。”[15]

三、仙阁望月

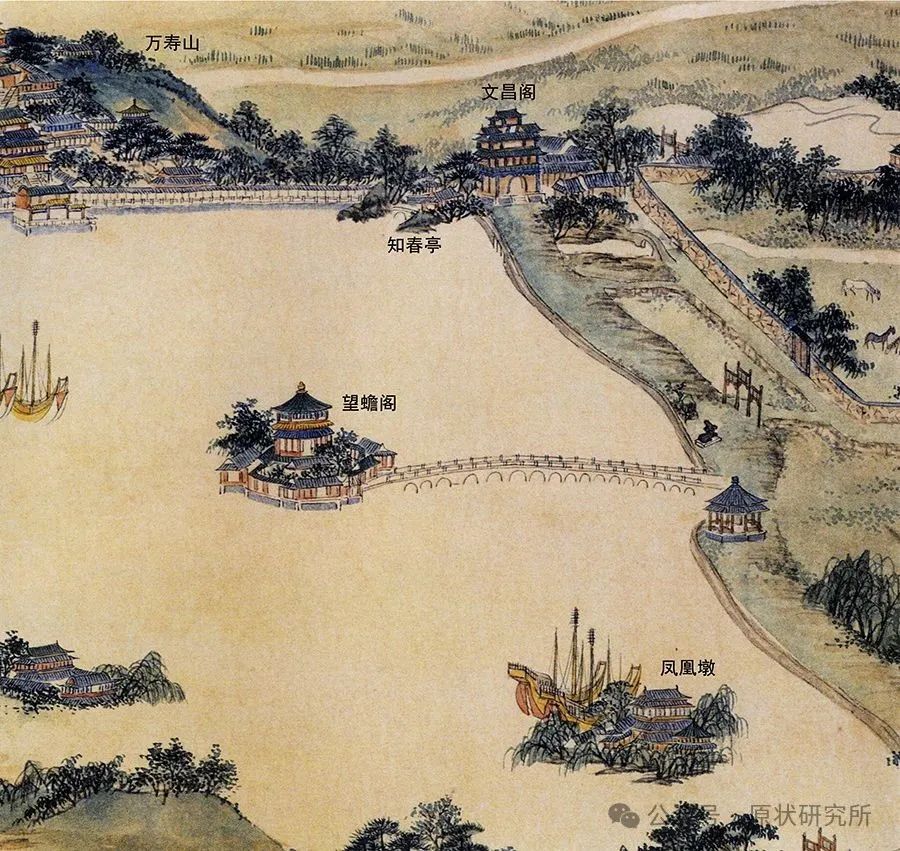

清漪园昆明湖中筑有南湖岛、藻鉴堂、治镜阁三座岛屿,象征神话中的东海三仙山。南湖岛靠近东岸,以一座十七孔桥连通,《日下旧闻考》对此岛格局有简略记载:“廓如亭西度长桥为广润祠,祠西为鉴远堂,东北为望蟾阁。”[16] 岛上保留一座祭祀龙王的广润祠,共有三路建筑,中路为正殿所在,山门前建三座牌坊,竖立旗杆;东路为跨院;西路分为两进庭院,从南至北依次建鉴远堂、澹会轩和月波楼,其中月波楼为两层歇山顶建筑。岛北部堆叠土山,宏伟的望蟾阁高踞土山之上,北临湖面。

乾隆帝非常喜欢这座望蟾阁,几十年间以之为题一共写了16首诗,另有4首其他诗篇也与此阁相关。乾隆十九年(1754年)所作《湖上杂咏》诗的第二首首次提到望蟾阁:“望蟾阁外放烟舟,澄照欣看镜里游。绿柳红桥堤那畔,驾鹅鸥鹭满汀洲。”[17] 次年《昆明湖泛舟》诗再一次提及此阁[18],同年稍晚时候又作《题望蟾阁》诗:“高阁湖心号望蟾,每来小坐未曾淹。”[19] 另在乾隆五十一年(1786年)所作《登望蟾阁极顶作歌》诗注中声明:“乙亥年因圣母大庆,阿里衮所备仿武昌黄鹤楼三层,木料给值,筑于此。”[20] 在嘉庆元年(1796年)《望蟾阁叠昨岁韵》诗注中则称:“是阁乾隆壬申年所建。”[21] 所谓“壬申年”和“乙亥年”分别指乾隆十七年(1752年)和二十年(1755年)。由此推断,望蟾阁可能于乾隆十七年开始动工兴建,乾隆二十年建成,但在乾隆十九年已经大致成形,可以从湖上欣赏其高大的身影。

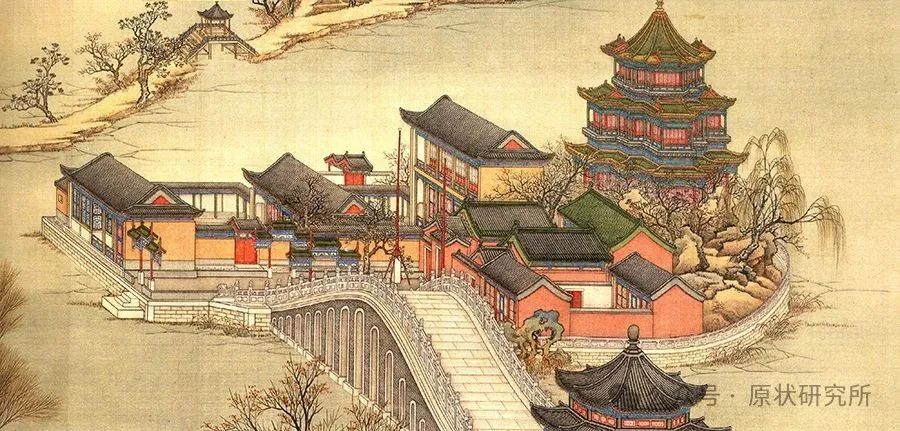

在《万寿图》上清晰可见望蟾阁形象,与西安门的彩楼几乎一模一样,主要差别在于屋面除了铺设绿色琉璃瓦之外,还增加了黄色琉璃剪边,并且不再悬挂花灯。

清代张廷彦等绘《万寿图》中的望蟾阁与南湖岛,故宫博物院藏

望蟾阁下的假山磴道有百级之多,加上楼内陡峭的楼梯,要登到最上层,需要一定的体力。乾隆二十五年(1760年),乾隆帝年近五十,在诗中写道:“高阁临湖迥且虚,玲珑石洞负阶除。丹梯先陟百十级,历历白玉栏杆扶。升堂香扆略憩息,其上更有三层庐。却笑九年三到吾,三层跻乃一次无。似此构筑缘底事,自问不解况人乎。今朝佳景可再孤,索须极顶登临诸。”[22] 感慨自己九年来三次登阁,之前两次都没有上到第三层,这一次终于登顶。二十六年后的乾隆五十一年(1786年),虚岁七十六的乾隆帝又在诗注中说:“历年以来虽四登,惟庚辰、甲申两登其最上层。”并自夸:“古稀有六步尚强,拾百十级消俄顷。”[23] 他退位为太上皇之后,于嘉庆元年最后一次为望蟾阁题诗,总结自己四十多年来一共登阁12次。阁上风大,夏日尤为凉爽,乾隆帝的感受是:“朱明伏暑最炎朝,拾级乘凉正斯候。扶栏未出曲折幽,已觉白汗辞肤腠。”[24]

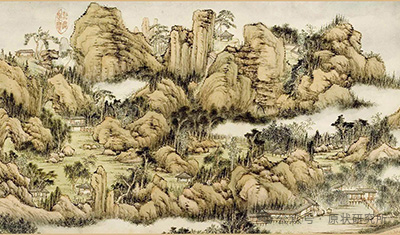

清代乾隆年间宗室弘旿所绘《都畿水利图》以相对写意的笔法展现了望蟾阁及其周边的景致,可见此阁位处昆明湖东部的中心位置,不但是湖上最醒目的景观建筑,同时也易于眺赏四周景物。

清代弘旿绘《都畿水利图》局部,图片引自《清史图典》

望蟾阁北侧临湖处设有码头,乾隆帝经常由此乘船往来于南湖岛和北岸乐寿堂之间,其《乐寿堂得句》诗曾咏:“望蟾阁下放烟航,径渡山阳乐寿堂。”[25] 《昆明湖泛舟》诗描写了从湖上乘船观赏望蟾阁的景象:“凤池春水碧溶溶,雁已回翔鱼未喁。却见湖心望蟾阁,晶盘擎出玉芙蓉。”[26] 更多御制诗描写自己登阁赏景的感受,如“岧峣杰构俯昆明,金粟银漪映座清。”[27] “高阁临昆湖,眺远不计顷。峰态及林姿,四时供日骋。”[28] 《登望蟾阁极顶放歌》诗还将楼阁四面风光一一点明:“畅春东望神仙区,西山真是西竺如。北屏万寿南明湖,就中最胜耕织图。”[29] 东南西北各有妙景,可谓绝胜。

除了点景、观景功能之外,望蟾阁还蕴含着双重文化主题,意境深远。

首先,南湖岛作为蓬莱仙境的化身,望蟾阁是其重要的组成元素。乾隆帝在香山静宜园静室一带远眺此阁,作诗云:“昆明湖上望蟾阁,疑是蓬莱驾海涛。”[30] 武昌黄鹤楼有许多关于神仙的传说,望蟾阁仿其形制,也间接强化了自身的仙境主题。

阁名源自东汉时期的志怪小说《洞冥記》。这部书记载汉武帝在钓影山上建望蟾阁,阁上悬挂特殊的金镜:“钓影山去昭河三万里,有云气望之如山影,丹藿生于影中,叶浮水上。有紫河万里,深十丈,中有寒荷,霜下方香盛。有降灵坛,养灵池,分光殿五间,奔雷室七间,望蟾阁十二丈,上有金镜,广四尺。元封中,有祇国献此镜,照见魑魅,不获隐形。”[31] 清漪园望蟾阁上没有悬挂类似的宝镜,但楼前湖平如镜,可以产生类似的联想,乾隆帝咏阁诗也不止一次提到“镜光”,如“倒看山景入纨影,远挹天光接镜光。”[32]

乾隆帝从湖对面看望蟾阁,作诗云:“隔湖飞睇者,望此作蟾宫。”[33] 所谓“蟾宫”指的是月亮上的广寒宫。南湖岛平面轮廓近于圆形,本身也是月亮的象征,岛中有月波楼,岛东侧的十七孔桥上刻有“偃月”二字,加上望蟾阁,构成一个完整的月中仙境模式。

中国素有“近水楼台先得月”的谚语,以临水楼阁为赏月的最佳场所,看天上之月与水中倒影相互映衬,方为称心乐事,著名者如杭州西湖之平湖秋月楼、扬州瘦西湖之二分明月楼。黄鹤楼同样是赏月的胜地,宋代范成大《水调歌头》词曾咏:“今年新梦,忽到黄鹤旧山头。……想见姮娥冷眼,应笑归来霜鬓,空敝黑貂裘。酾酒问蟾兔,肯去伴沧洲。”[34] 清代王守正《黄鹤楼玩月歌》云:“黄鹄山头高硉矹,黄鹤楼头尤崷崪。楼头秋夜寂不喧,碧空高挂一轮月。乘兴来游静领之,皎如水镜悬贝阙。旁无浮云三五点,中有桂花影突兀。月白晴烟横大江,月明山壁森见骨。江月白兮渔火青,山月明兮鹊声发。倚栏惟有清风生,当年长笛吹已歇。兴酣摇笔饮且歌,凌虚一啸神仙窟。”[35] 与此类似,赏月也是望蟾阁的另一重主题,其名兼取“远望蟾月”之意。

乾隆九年(1744年)乾隆帝曾经写过一篇《圆明园后记》,告诫后世子孙“必不舍此而重费民力以创建苑囿”[36] ,但不久却自食其言,大建清漪园,故而作《万寿山清漪园记》辩白,似有检讨之意,并声称:“园虽成,过辰而往逮午而返,未尝度宵,犹初志也,或亦有以谅予矣。”[37] 终乾隆帝一生,确实从未在清漪园过夜,算是践行诺言,但由此带来一个很大的遗憾:没有机会在夜晚登望蟾阁欣赏月色。

清晨时分太阳东升,西边垂落的月亮还没有完全消失,但此刻皇帝一般都正在圆明园中处理早朝政务,难得亲临清漪园观赏,只能偶尔一到,如乾隆帝《望蟾阁》诗所云:“望蟾最宜夕,而我曾未到。偶来每值晨,汉边尚堪眺。我闻太阴光,实藉太阳照。金乌已腾辉,玉兔奚能耀。游目适斯闲,因心观厥徼。”[38] “不负佳名是今度,尚看晓魄挂西楹。”[39] 他在另一首诗中吟道:“望蟾宿所名,而却未一试。晓蟾值寅卯,正为理政际。晚蟾当酉戌,游罢早归跸。设如期副名,耽玩非美事。责实纵孤其,无逸恒勉自。”[40] 一方面对辜负美景表示遗憾,一方面又标榜自己勤政无逸。

乾隆帝内心对于登阁赏夜月一事始终念念不忘,多次在御制诗及诗注中表达向往之情,如“何尝座里披金镜,为忆阶前响玉籖(率在圆明园驻跸,尚未登此望月也)。”[41] “徘徊有所思,孤负是良宵(是阁虽云‘望蟾’,而从未于此赏月,故戏及之云)。”[42] “所谓‘望蟾’,亦虚有其名耳。”[43]

在《望蟾阁有会》诗中,乾隆帝总结道:“高阁临昆湖,眺远不计顷。峰态及林姿,四时供日骋。而吾额望蟾,会意别有领。峰林具实质,蟾魄标虚景。筹其虚实间,斯应托怀永。”[44] 坦承“望蟾”二字题额表现的主要是虚景,但能够让自己体会相关的意境,寄托情怀,就算达到目的。

望蟾阁南侧是供奉龙王的广润祠,乾隆六十年(1795年)乾隆帝来祠中祈雨,顺便最后一次登上望蟾阁,作诗云:“迩来望捷并望雨,逸兴都无懒作诗。兹因请雨灵祠叩,祠侧高阁聊临之。”[45] 次年作《望蟾阁叠昨岁韵》诗,又一次提到祈雨,将望蟾阁视为广润祠的外围扩展,亦与春雨相关联,赋予其景观之外的特殊寓意,也使得这座楼阁的内涵更加丰富。

四、写仿再造

乾隆帝本人在诗中反复强调此楼样式全盘写仿黄鹤楼,所言非虚。

“写仿”取“摹写+仿建”之意,是中国古代园林史上一种特殊的艺术创作手法,即以经典名园胜景为原型,先做图写,再在异地进行仿建,最早的记载见于《史记·秦始皇本纪》:“秦每破诸侯,写放[46]其宫室,作之咸阳北阪上,南临渭,自雍门以东至泾、渭,殿屋复道周阁相属,所得诸侯美人钟鼓以充入之。”[47]

秦代之后的历代皇家宫殿和园林建设也不断会出现类似的例子,但写仿的对象以自然界的名山为主,例如东汉洛阳西园以大假山模仿关中少华山,东魏邺城仙都苑中堆山模仿五岳,北宋东京艮岳中筑山以仿杭州凤凰山和万松岭,南宋临安德寿宫叠石以仿灵隐飞来峰,均以相对较小的尺度概括其形,勾画其神,具有类似立体山水画的意趣。

清代的皇家园林将这一手法进一步发扬光大,成为御苑造景最主要的方式,圆明三园、清漪园、避暑山庄、静明园、静宜园、盘山行宫等各大御苑中都有若干写仿式的景观,而且写仿的对象除了名山、名水之外,还扩大到私家园林、公共景观建筑和佛寺、祠庙,尤其以江南地区的名胜风景所仿最多,被晚清诗人王闿运形容为“谁道江南风景佳,移天缩地在君怀”。[48]

从具体的造园手段来看,清代皇家园林的写仿现象非常复杂,粗略梳理一下,大概有六种不同的情况。

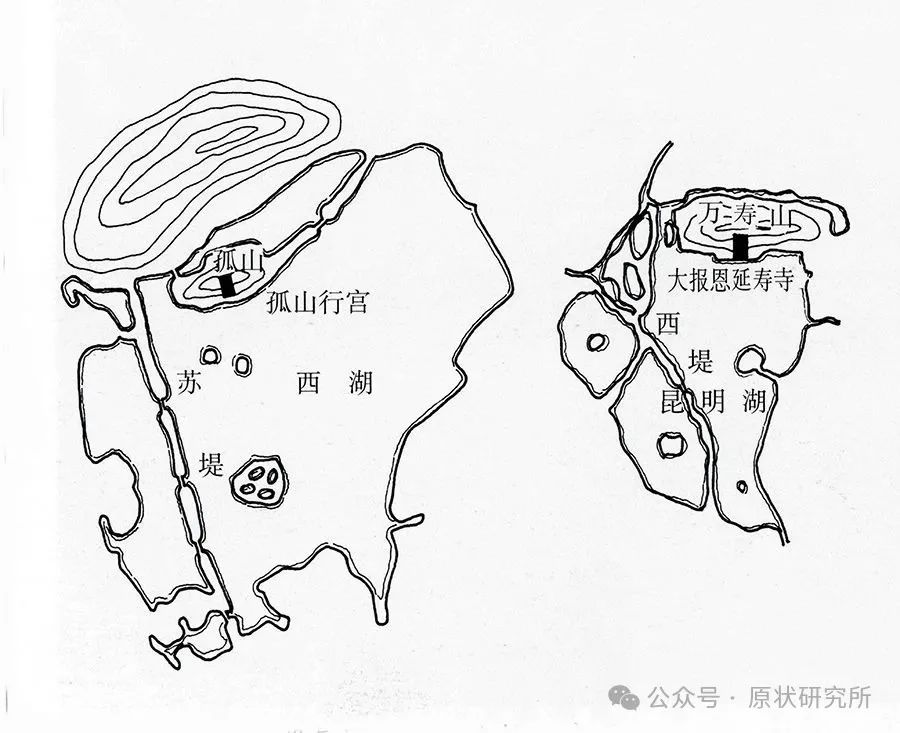

第一种写仿手法是通过地形改造,对某处风景区的山水形态进行大规模的模拟,气魄最大,以仿杭州西湖的清漪园为典型代表。昆明湖虽然尺度略小于西湖,但两处水面的平面轮廓基本一致;昆明湖上筑有西堤,和西湖苏堤一样均呈东南-西北方向布置,而且堤上都以六座石桥串联;万寿山与孤山一样都位于湖北岸,万寿山中部位置的大报恩延寿寺也与孤山中部的康熙行宫一样居于主导地位;而清漪园以西的玉泉山、香山等山峰也如同西湖西侧的群山一样,成为可以凭眺的远景;万寿山山北有一湾曲折狭长的后河,也正相对于孤山北面的里湖。二者对照,几如孪生姐妹。如此高度相似的大规模仿建,也是清代皇家园林中绝无仅有的一个例子。

杭州西湖与清漪园平面比较图,图片引自《颐和园》

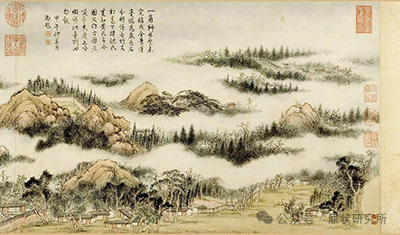

第二种写仿是以园仿园,即以某一座江南名园为原型,在御苑中仿建一座相对独立的园中之园,比如圆明三园中先后建有仿海宁陈氏园的安澜园、仿江宁瞻园的如园、仿扬州趣园的鉴园、仿苏州狮子林的长春园狮子林,清漪园园中建有仿无锡寄畅园的惠山园(后改称谐趣园)。这些写仿园林的重点在于模仿原型的布局结构。

清人绘 长春园狮子林图,绢本设色,故宫博物院藏

清 钱维城 苏州狮子林全图,纸本设色,加拿大阿尔伯特博物馆藏

第三种写仿是同主题的景观再现。这种情况并不强调对原型的布局结构或建筑形制的模仿,而是以写意的方式再现原型的山水植物景貌以及场所意境,属于“得其意而忘其形”的变体创作,如圆明园中仿设的西湖十景大多如此。这十景除了三潭印月逼真地仿建了三座小石塔而外,其余诸景实际上与西湖的十景原型差异很大,平湖秋月、曲院风荷、柳浪闻莺、花港观鱼等景区所取的重点分别在于湖月、荷花、柳荫、花港和游鱼等主题,而非原型的园林格局或建筑形式;圆明园中的苏堤春晓只是岸边的一小段河堤,断桥残雪是一座简单的木板桥,远非西湖原貌,乃是以符号化的手段进行点题;而两峰插云、雷峰夕照、南屏晚钟则与原型差距更大,仅是环境风貌略有几分相似,因此借用西湖旧景之名而已。

第四种写仿情况是对某些名园的假山片段进行模仿。中国古典园林最重视掇山,皇家园林中常常花费大量的人力物力堆叠假山。江南地区盛产湖石、黄石,假山艺术甲于天下,广受推崇。乾隆帝曾经专门征召江南的叠石匠师为长春园狮子林堆叠奇巧玲珑的湖石山景,也曾经模仿无锡寄畅园对圆明园廓然大公景区北部的假山进行改造,山径盘旋,石峰崎岖,还参照寄畅园八音涧,在西北端引来一股涧流,至今遗址犹可见其嶙峋之态。紫禁城宁寿宫花园第三进院堆满山石,几无空地,里面掩藏着幽深的洞穴和盘旋的磴道,人行其间,如入深山幽谷。这种独特的处理手法很可能也借鉴了苏州狮子林的假山形式——乾隆帝曾经为苏州狮子林的一座亭子题“真趣”匾额,后来将宁寿宫花园第三进院西侧的楼阁题曰“延趣”,似乎也暗示了二者相似的趣味。

圆明园廓然大公假山遗址与无锡寄畅园假山比较

紫禁城宁寿宫花园第三进院假山叠石

第五种写仿是对一些著名佛寺或祠庙的仿建。清代皇家园林中颇多宗教性建筑,分属儒、释、道三家以及杂祀性质,反映了清帝复杂的信仰倾向,其中有一些实例以其他地区的著名同类寺庙为写仿对象。典型者如清漪园后山建有一座佛寺须弥灵境,其前半部分和一般汉族寺院一样设有山门、天王殿、大雄宝殿,后半部分则直接以西藏地区著名的古寺桑耶寺为蓝本,中央修筑大型楼阁,周围按照佛经中关于“四大部洲”的说法设置大小不同的塔、殿。这组建筑造型奇特,色彩艳丽,底座采用雄伟的大红台造型,体现了浓烈的藏族风格。在此清代帝王通过特殊的宗教建筑形式表现出对国家版图内不同民族文化兼收并蓄、充分尊重的态度,同时也是对园林景观不可替代的重要点缀。又如圆明园中的汇万总春之庙,模仿杭州的花神庙而建。嘉庆帝曾经专门派遣官员测绘江苏淮安府运河边的惠济祠与河神庙,并在绮春园中加以仿建,以此寄托平息淮河水患的愿望。

第六种写仿侧重于仿建某种特殊形式的景观建筑,其中具有代表性的实例是圆明园中仿宁波天一阁的文源阁、仿绍兴兰亭的坐石临流、仿杭州龙泓亭的飞睇亭,避暑山庄中仿镇江金山寺的小金山、仿嘉兴烟雨楼的烟雨楼,清漪园中仿湖南岳阳楼的景明楼、仿杭州蕉石鸣琴的睇佳榭等等,仿武昌黄鹤楼的望蟾阁也属于这种情况。

这种写仿手法的重点仍在于景区的整体格局和山水环境,对于具体的建筑造型往往只略取其制,很少具象模仿,与原型存在明显的差异。但黄鹤楼是一个罕见的例外,因为直接利用湖广地区进献的彩楼翻建而成,与原型相似程度很高。

望蟾阁的四面抱厦各带倾斜侧面,忠实再现了黄鹤楼独有的“四望如一”、“八窗洞达”的特征,对此乾隆帝深有领悟,在诗中吟道:“九霄飒爽座间披,四面画图镜中斗。”[49] “一径石桥通,崇台迥据中。四时延座景,八面纳窗风。”[50] “却欣八面珠帘卷,水色山光取次拈。”[51]

两座楼阁不但造型雷同,而且所在景区的建筑格局也有相近之处——黄鹤楼与一组亭台轩馆共同构成相对独立的庭院,望蟾阁同样与相邻的祠宇殿堂形成完整的组群,两座高楼均居于临水一侧,而望蟾阁南侧的月波楼与黄鹤楼东侧的南楼地位相当,都属于陪衬的附楼性质。

如果将视野放到昆明湖周边,会发现望蟾阁与黄鹤楼各自所在的山水环境较为相似,正如清华大学建筑学院编著的《颐和园》一书所言:“南湖岛上的望蟾阁,弘历的《题望蟾阁》诗注已明白道出其‘盖仿式武昌黄鹤楼之制’,就其环境而言,望蟾阁前临辽阔的湖面隔水遥对万寿山的态势,与黄鹤楼前临长江隔水遥对龟山的态势却也颇有相似之处。”[52]

具体而言,昆明湖的水面堪比辽阔的长江,南湖岛比拟黄鹄矶,北岸的万寿山对应龟山,临湖的三层文昌阁对应晴川阁,湖上的知春亭小岛对应江上的鹦鹉洲,而昆明湖西侧玉泉山上的玉峰塔对应洪山上的宝通寺塔。据此推断,望蟾阁的这次写仿兼顾到更大尺度的园林风光,在一定程度上再现了楚天江山的形势与神韵。

乾隆帝在咏望蟾阁诗中多次提及与黄鹤楼相关的诗文典故,尤其对崔颢的诗句推崇备至,如“翠屿湖中紫阁翔,迥堪揽胜且维航。玉蟾最可望琼阙,黄鹤由来肖武昌。山色茏葱带云色,波光浩渺接烟光。何须古迹追江夏,文祎荒唐太白狂。”[53] “兴寄白榆宇,制规黄鹤楼(是阁制如武昌黄鹤楼)。设云武昌是,崔句孰能俦。”[54] “因之即景思崔咏,祗合于斯笔砚藏。”[55] 这些诗句进一步表明了二者的亲缘关系。

五、故景依稀

清代宫廷档案记载,清漪园望蟾阁自建成以后,经常出现破损情况,屡次维修,对此张龙先生《颐和园样式雷图档综合研究》提出此阁“位于南湖岛北侧,直接面对西北红山口,春冬两季此处风大,三层的望蟾阁更是首当其冲,翼角极易被吹坏。在现存档案材料中,该阁的维修次数最多,相关工程人员也受此牵连。”[56] 并依据中国第一历史档案馆藏《鉴远堂等处陈设清册》等文献考证嘉庆十五年至十七年(1810~1812年)间,望蟾阁被彻底拆除,原址另建了一座单层的涵虚堂。

咸丰十年(1860年)英法联军入侵北京,焚掠三山五园,清漪园同遭劫难,南湖岛上的建筑均被焚毁。光绪时期重建颐和园,在原址上按照嘉庆年间的涵虚堂样式复建五间殿堂,北出三间抱厦,景观效果远逊当年的望蟾阁。堂南悬有“晴川藻景”匾额,能让人联想起崔颢《黄鹤楼》诗中的名句“晴川历历汉阳树”,似乎与昔日的写仿历史依然有微妙的呼应关系。

颐和园南湖岛上涵虚堂东北侧景象

颐和园涵虚堂南面景象

武昌黄鹤楼的经历更为坎坷。据李华先生《清代黄鹤楼建筑考》考证,咸丰五年(1855年)太平天国起义军攻占武昌,放火焚毁黄鹤楼。同治四年至六年(1865年~1867年)在湖广总督李瀚章、湖北巡抚郭柏荫的主持下进行重建。[57] 同治、光绪年间有几幅黄鹤楼老照片留存至今,可以清晰辨别其造型仍为正方形平面的主体四面出抱厦,抱厦侧面斜抹45°,屋顶为攒尖式,每面另加歇山小顶,底层留有一圈通透的外廊。与乾隆时期相比,主要差异在于二、三层均无收分,外观保持直上直下。

英国约翰·汤姆逊(John Thomson)1871年摄武昌黄鹤楼旧照,旧影志工作室提供

光绪十年(1884年)武昌黄鹤楼再次失火被毁。光绪三十三年(1907年)湖广总督张之洞调任军机大臣,属下官员和门生筹资在黄鹤楼故址附近建了一座风度楼以纪念其在任期间的政绩,后更名为奥略楼。此楼共有三层,采用歇山屋顶,体量比黄鹤楼小得多,造型也有很大差异,但仍被视为黄鹤楼的替身。1957年建长江大桥武昌引桥时,占用了黄鹤楼的原址,将奥略楼拆除。1981年在距离旧址约1000米的蛇山峰岭上重建复古风格的新黄鹤楼,1985年落成,内部采用钢筋混凝土结构,五层总高51.4米,造型参考了清代的样式而更显巍峨,与颐和园现存的涵虚堂南北遥望。

武汉黄鹤楼今景,陈刚摄

1998年颐和园被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录,被誉为“中国皇家园林的传世绝响”,其前身清漪园的艺术成就更胜一筹,特别在写仿创作上极有巧思。望蟾阁利用太后万寿盛典的木料修造而成,忠实模仿武昌黄鹤楼,兼顾群体格局和山水环境,景致独胜,视野广阔,同时蕴含深刻的文化内涵,堪称古代造园的优秀范例,虽然原构早已不存,却依然值得今人品赏追忆。(感谢徐家宁先生和杨中一先生提供资料)

————————————

注释:

[1][宋]严羽《沧浪诗话》,中华书局,1985年,第40页。

[2][清]陈元京纂修《江夏县志》卷15,清代乾隆五十九年刊本。

[3][清]汪中《黄鹤楼铭》,纪宝成主编《清代诗文集汇编》第410册,上海古籍出版社,2010年,第59页。

[4][清]陈本立《黄鹄山名胜记》,《江夏县志》卷12。

[5] 张子安、张声著《清·同治黄鹤楼的构思与形制》,《华中建筑》1985年第2期,第40页。

[6][清]王孙蔚《黄鹤楼》,《江夏县志》卷14。

[7][清]程封《喜黄鹤楼新成》,《江夏县志》卷14。

[8] 同注2。

[9][清]弘历《御制诗三集》卷94《黄鹤楼》,清代光绪二年刊本。

[10][清]弘历《御制诗初集》卷30《南苑行宫题仇英〈黄鹤楼图〉用崔颢韵兼效其体》,清代光绪二年刊本。

[11][清]弘历《御制诗二集》卷10《黄鹤楼歌题邹一桂画》,清代光绪二年刊本。

[12] 徐望生《黄鹤楼建筑形式漫议》,《档案记忆》2018年第10期,第13~16页。

[13][清]赵翼《檐曝杂记》,上海古籍出版社,2012年,第14~15页。

[14][清]赵尔巽等编《清史稿》卷313,上海古籍出版社,1986年。

[15][清]弘历《御制诗四集》卷21《题望蟾閣》,清代光绪二年刊本。

[16][清]于敏中等编撰《日下旧闻考》,北京古籍出版社,1981年,第1406页。

[17][清]弘历《御制诗二集》卷47《湖上杂咏》,清代光绪二年刊本。

[18][清]弘历《御制诗二集》卷54《昆明湖泛舟》,清代光绪二年刊本。

[19][清]弘历《御制诗二集》卷59《题望蟾阁》,清代光绪二年刊本。

[20][清]弘历《御制诗五集》卷24《登望蟾阁极顶作歌》,清代光绪二年刊本。

[21][清]弘历《御制诗余集》卷4《望蟾阁叠昨岁韵》,清代光绪二年刊本。

[22][清]弘历《御制诗三集》卷6《登望蟾阁极顶放歌》,清代光绪二年刊本。

[23] 同注20。

[24][清]弘历《御制诗三集》卷40《登望蟾阁作歌》,清代光绪二年刊本。

[25][清]弘历《御制诗三集》卷13《乐寿堂得句》,清代光绪二年刊本。

[26] 同注18.

[27][清]弘历《御制诗二集》卷64《望蟾阁》,清代光绪二年刊本。

[28][清]弘历《御制诗五集》卷86《望蟾阁有会》,清代光绪二年刊本。

[29] 同注22。

[30][清]弘历《御制诗三集》卷13《静室口号》,清代光绪二年刊本。

[31][汉]郭宪《汉武帝别国洞冥记》,中华书局,1991年,第2页。

[32] 同注15。

[33][清]弘历《御制诗三集》卷82《题望蟾阁》,清代光绪二年刊本。

[34][宋]范成大《范石湖集》,上海古籍出版社,1981年,第467页。

[35][清]王守正《黄鹤楼玩月歌》,[清]陈元京纂修《江夏县志》卷14,清代乾隆五十九年刊本。

[36][清]弘历《御制文初集》卷4《圆明园后记》,清代光绪二年刊本。

[37][清]弘历《御制文二集》卷10《万寿山清漪园记》,清代光绪二年刊本。

[38][清]弘历《御制诗三集》卷5《望蟾閣》,清代光绪二年刊本。

[39] 同注27。

[40][清]弘历《御制诗五集》卷44《望蟾阁》,清代光绪二年刊本。

[41] 同注19。

[42][清]弘历《御制诗三集》卷99《登望蟾阁》,清代光绪二年刊本。

[43][清]弘历《御制诗五集》卷97《望蟾阁作歌》,清代光绪二年刊本。

[44] 同注28。

[45] 同注43。

[46] 此处“放”是“仿”的通假字。

[47][汉]司马迁《史记》卷6,上海古籍出版社,1986年。

[48][清]王闿运著,马积高主编《湘绮楼诗文集》,岳麓书社,2008年,第1405页。

[49] 同注24。

[50] 同注33。

[51] 同注19、41。

[52] 清华大学建筑学院《颐和园》,中国建筑工业出版社,2000年,第108页。

[53] 同注33、50。

[54][清]弘历《御制诗三集》卷90《望蟾阁》,清代光绪二年刊本。

[55] 同注15、32。

[56] 张龙《颐和园样式雷图档综合研究》,天津大学博士学位论文,2009年,第50页。

[57] 李华《清代黄鹤楼建筑考》,《武汉理工大学学报(社会科学版)》2004年第3期,第387页。

贾珺,清华大学建筑学院教授、博士生导师、国家一级注册建筑师、清华大学图书馆建筑分馆馆长、中国建筑学会史分会理事,长期从事建筑历史、风景园林与文化遗产保护领域的教学、研究和设计工作,主持国家自然科学基金四项、北京市自然科学基金一项,出版《圆明园造园艺术探微》《北京私家园林志》《古代北方私家园林研究》等专著十余部,发表学术论文一百余篇,完成建筑、景观、规划与遗产保护工程设计二十余项,先后获得教育部自然科学二等奖、中华优秀出版物奖、中国建筑图书奖、北京市优秀规划设计奖等奖项。