英国作家裴丽珠(Juliet Bredon, 1881—1937)初版于1920年、后又多次再版的《北京纪胜》(Peking: A Historical and Intimate Description of Its Chief Places of Interest)一书,在英语世界有关北京的著述中享有盛誉,林语堂称它“当之无愧地被认为是关于北京的最全面的著作”。然而长期以来,人们对作者的生平经历却不甚了然,对这部名作的独特之处也缺少深入的考察与探讨。作为一位长期在中国生活的西方人,裴丽珠笔下的北京与一般外国游客眼中充满异域情调和东方色彩的北京迥然不同,尤其是她着力表现的北京的“如画”(picturesqueness)之美,在20世纪初大英帝国日薄西山和现代中国艰难转型的历史背景下,透露出丰富的审美政治的意味。

一

裴丽珠是裴式楷(Robert Edward Bredon, 1846—1918)唯一的女儿。裴式楷是长期担任中国海关总税务司的赫德(RobertHart,1835—1911)的妻弟,他本人也供职于中国海关,长年在中国工作与生活。我们对裴丽珠的生平了解得如此之少,不得不借助于有关她父亲的资料大致还原她的早年经历。裴式楷与赫德一样,出生于爱尔兰,毕业于都柏林三一学院。1873年裴式楷进入中国海关工作,担任总税务司公署总理文案税务司,后来到各地海关任职,1877年又回到海关总税务司公署继续担任总理文案税务司。1878年春,赫德回国休假期间,他曾代理总税务司职务。1879年裴式楷回国结婚,1880年回到中国后,先后于1883—1887年在江汉关(汉口)、1890—1892年间在江海关(上海)等关任职,1893年返回北京,仍任总理文案税务司,直至1894年。裴丽珠应该于1881年出生在中国,具体地点不详,但她幼年曾随父母在汉口生活。在她后来写的一篇回忆赫德的文章中,她记述了小时候第一次在汉口见到赫德的情景。

1896年前后,或许是感到升迁无望,裴式楷离开中国,回到英国。此时年事渐高的赫德已经开始考虑接班人的问题,他有意让裴式楷继任,并在与英国公使商定后,将这一意见正式报告给英国外交部。在得到外交部的保证后,裴式楷于1897年12月回到北京。裴丽珠也跟随家人再一次搬到北京居住。此时她对北京的印象并不佳,在她看来,位于使馆区的带有花园的赫德寓所,乃是“灰尘扑面的北京的一块绿洲”。

裴式楷回京后终于升任副总税务司,但由于赫德并未选择退休,接班的承诺无疾而终。1908年4月赫德休假离职,裴式楷得以代理总税务司一职。尽管赫德仍属意于裴式楷,但时过境迁,此时英国外交部已不再支持裴式楷。英国在华的外交使团和银行家认为裴式楷“亲华”,与清政府高层官员走得太近。1910年3月,在英国外交部的压力下,清政府正式任命安格联(Francis Arthur Aglen)为赫德的继任者。裴式楷被迫退休,不过清政府对他优待有加,赏赐他头品顶戴与一品文官之衔,并加恩赏给布政使衔。出于对中国的深厚感情,裴式楷短暂回到英国后,又返回北京闲居,1918年7月在北京逝世。

成立于1859年的中国海关总税务司公署虽然名义上是清政府督征关税的行政机构,实际上直到抗日战争中期,一直都是由英籍人员担任总税务司这一领导职务,其负责决策的关员亦主要由英国人组成。这显示了当时大英帝国在中英乃至全球贸易中的主导地位以及在中国的巨大影响力。因而,尽管原则上总税务司的任命属于清政府的职权,但在赫德接班人的问题上,必须征得英国外交部的同意。即便是深受清政府信赖的赫德本人,也非常注重大英帝国在华的利益,尽管他来自英国的殖民地爱尔兰。他长期把持总税务司一职,也是为了把海关的领导权长期保留在英国人手里。与赫德相比,裴式楷稍稍表现出亲华的姿态,便失去了晋升总税务司一职的机会,足见英国对其通过中国海关维护在华利益这一关切的敏感与重视。

裴丽珠在她留存的著作中几乎没有提及她的父亲,但《北京纪胜》1922年版的扉页上赫然印有“纪念我的父亲”(“To theMemory of My Father”)的题词,正是在裴式楷去世不久的时候。裴丽珠显然继承了其父对于中国的热爱,然而由于她身为中国海关英籍高级职员家庭中的一员,很难要求她反思和批评大英帝国维护和扩张其在华利益的行为。事实上,裴丽珠对赫德推崇备至,在赫德卸职离开中国之际,专门为他写了一部带有个人回忆色彩的传记《赫德爵士:伟大生涯的传奇》。她赞扬赫德的文化修养和宗教情怀,充分肯定他为人谦和、行事低调的作风,以及在为清政府解决种种国际争端的努力中所表现出的高明的政治技艺与智慧。尤其是在庚子事变中使馆区遭受围攻期间,赫德那种处变不惊的风度、运筹帷幄的本领,给同为亲历者的裴丽珠留下了深刻印象。裴丽珠对赫德的描述显然有溢美之嫌,正如其书名“传奇”(Romance)一语所示。在今天的研究者看来,赫德的形象似乎并没有那么光彩,他独断专行,培植并倚重家族势力(裴式楷刚入中国海关便入职总税务司公署,担任总理文案税务司,便与其赫德姻亲的身份有关),对其他人则充满怀疑。

赫德在中国海关总税务司任上,利用其大权独揽的地位,把总税务司公署变成了一个等级秩序森严的中央集权式官僚帝国,故有“国中之国”之称。总税务司公署的外国关员几乎构成了一个相对封闭的社群。《赫德爵士:伟大生涯的传奇》记载了一个生动的细节:庚子事变后天坛和先农坛先后向外国人开放,然而赫德仍习惯于在自己的庭园或者城墙上漫步,从未去过两地。他似乎对他生活了这么久的这座城市缺乏兴趣,这或许是总税务司公署社群的一个缩影。即便是使馆区里那些喜欢探访北京名胜的外交人员,也基本上生活在自己的小社会中,对北京乃至中国正在发生的剧烈变化视而不见。

与她的父辈们不同,裴丽珠对北京这座城市充满了好奇心与热情。1911年,裴丽珠与法国人罗尔瑜(Charles Henry Lauru,1881—1944)结婚。她的丈夫原是一位法国小提琴师,因受到热爱音乐的赫德赏识,1898 年被招入中国海关,后升至副税务司,1914 年调入设在北京的盐务稽核总所任会计科长兼财政秘书。婚后的裴丽珠经常在家中接待客人,成为北京社交生活中有名的沙龙女主人。裴丽珠交游广泛,长年在北京生活的她能说一口流利的北京话,这使得她能够与北京的普通市民自由交流,熟悉这座城市的风土习俗。1920年,裴丽珠在上海别发洋行出版了《北京纪胜》的初版,该书英文书名直译应为“北京:对其主要名胜的历史记述与亲密描述”。“亲密”(intimate)一词透露出作者与这座城市之间非同寻常的个人化的关系。

初版两年后,《北京纪胜》就于1922年推出了增订版,1931年又出了第三版,对前两版做了进一步的扩充,成为该书的定版。除了这部享有盛誉的著作以及此前撰写的赫德传记外,裴丽珠还著有《中国人的阴影》(Chinese Shadows, 1922)、《农历年:中国风俗和节日记述》(The Moon Year: A Record of Chinese Customsand Festivals, 1927,与伊戈尔·米托法诺〔Igor Mitrophanow〕合著)、《中国新年:对其礼节和仪式的生动著录及相关考察》(Chinese New Year Festivals: A Picturesque Monograph of the Rites,Ceremonies and Observances in Relation Thereto, 1930)、《百坛》(Hundred Altars, 1934)等书。其中,《百坛》是一部引人入胜的小说,它讲述了在辛亥革命前后的时代背景下,北京西北郊一座名为“百坛”的村子中两户农民和商人家庭的故事。裴丽珠在对人物命运的深切讲述中,穿插了大量有关京郊农村民俗的细致描写,表明她极其熟稔北京乡土社会。《农历年》和《中国新年》两部著作不限于北京,是对中国古老的年节习俗全面而生动的描绘,至今仍为研究中国的民俗学家和人类学家所引用。

裴丽珠不仅熟谙中国的历史文化与风土人情,对日本和日本文化也有浓厚兴趣和深入研究。她曾以亚当·沃里克(Adam Warwick)的笔名,在美国《国家地理杂志》(The National Geographic Magazine)上发表有关中国和日本的文章与摄影作品。裴丽珠与罗尔瑜夫妇经常夏天去日本度假。1937年夏天,他们照例前往日本,但战争的爆发使得他们无法返回北京,不得不前往美国。1937年12月10日,裴丽珠因突发心脏病病逝于旧金山,享年56岁。

二

因资源的限制,《北京纪胜》1920年初版笔者尚未及寓目,不过《皇家亚洲学会华北分会会刊》1920年卷上的一则书评,让我们得以了解该书在当时引起的反响。作者一开始就表示之前并没有听说过裴丽珠其人,或者这本书正是她崭露头角之作。接下来这篇书评对裴丽珠其人其书赞不绝口:“她对文字驾轻就熟,富于表现力和想象力,具有强烈的同情心,这些品质足以让本书脱颖而出。作者进入她的主题的灵魂之中,带着想象力穿梭于往昔,试着去理解和解释现在。她成为一位出色的向导,带领游客走过许多不熟悉的地方,将他们的思绪引向未受过关注的具有艺术和历史意味的物件。由此,一幅巨大而优美的全景画就展现在读者面前,给他们留下了琳琅满目的壮丽印象。”《北京纪胜》的后续版本在内容和篇幅上有修订与扩充,而这些特色一直保留了下来。

在1922 年版《北京纪胜》的序言中,裴丽珠确实很自觉地充当着读者的向导,她如此界定这本书的宗旨:“它的目的不过是扮演市民和游客都会视之为朋友——一个挽着你的胳膊逛遍这座城市及其郊区的朋友(你对他的品味应该会有信心)——的那种角色。”1931年版基本上沿用了上一版的序言,只添加了最后一段文字:“这就是我为作为读者的你所做的介绍,好比一个人愿意引导你游览这座我已经在其中生活且研究多年的城市,就像我已经为许多路过的人所做的那样跟你交谈,这些人觉得他们是置身于一个陌生地方的陌生人,他们在这里看到了很多却知道得不多,直到他们跟一个对北京熟悉的伙伴在一起。”裴丽珠强调她的目标是让英语世界的读者“熟悉”北京,就像她本人那样与这座城市建立起“亲密”的关系,这跟当时许多西方人的北京游记将北京“异域化”(exoticize)为东方奇观的做法很不一样。正如我们后面所要讨论的,这与裴丽珠描绘北京时所采用的“如画”美学观念有着内在的联系。

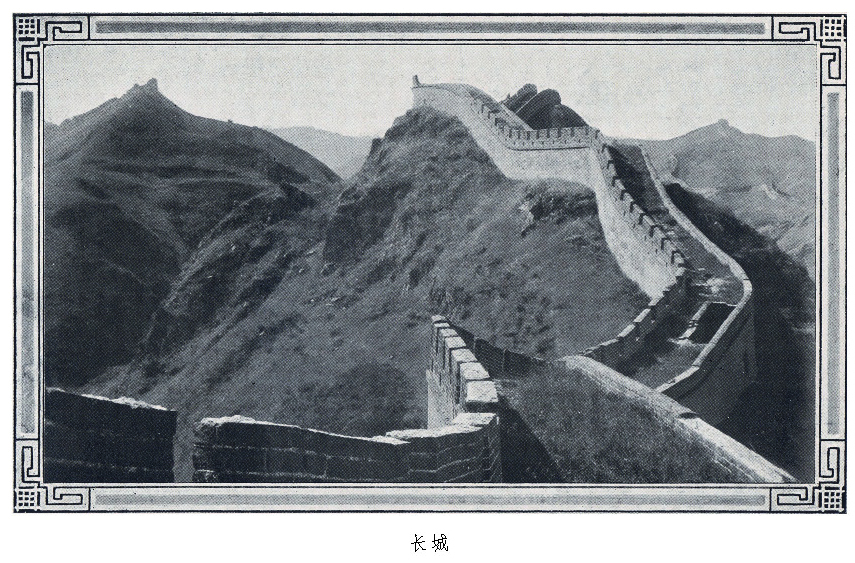

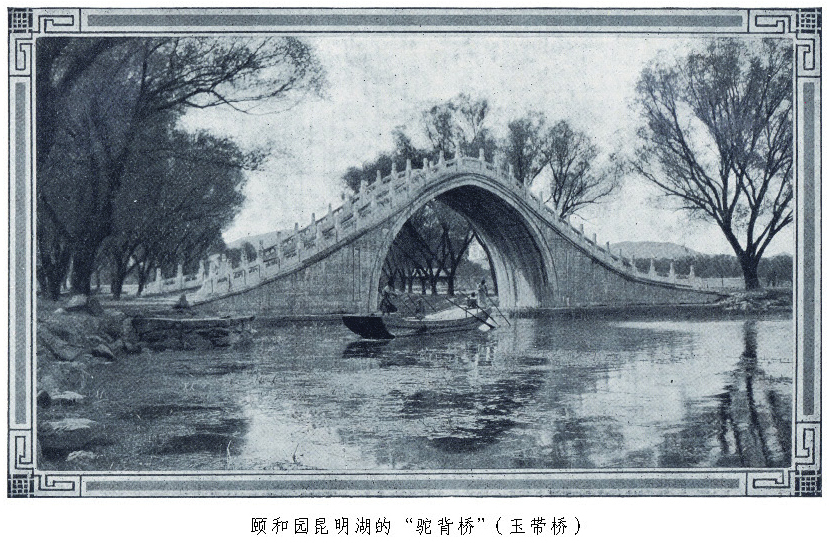

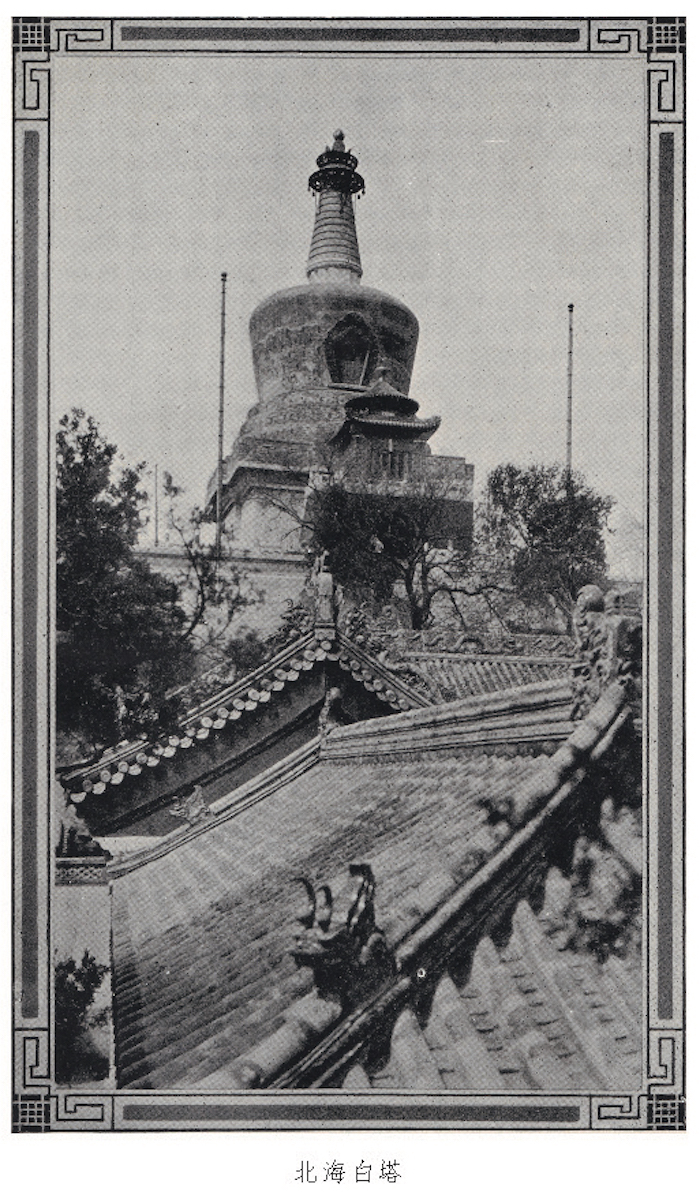

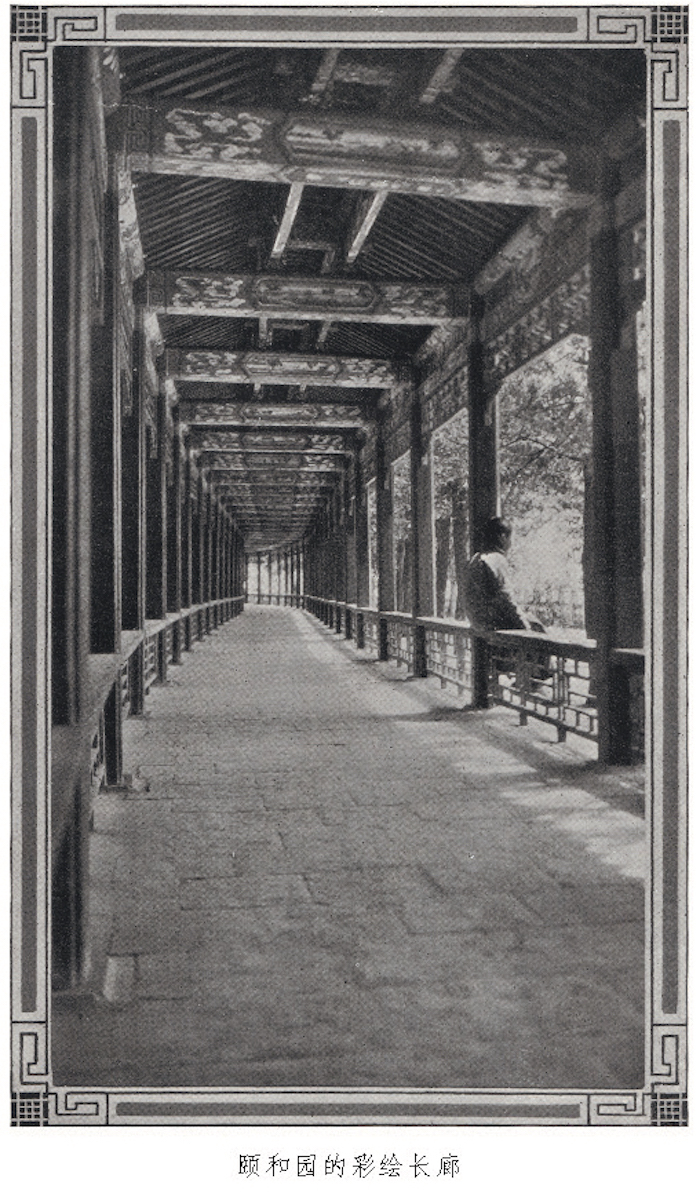

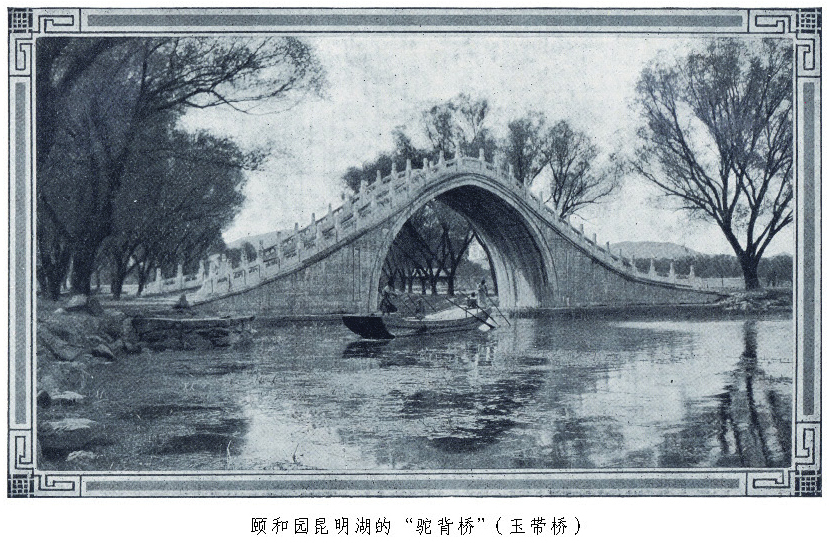

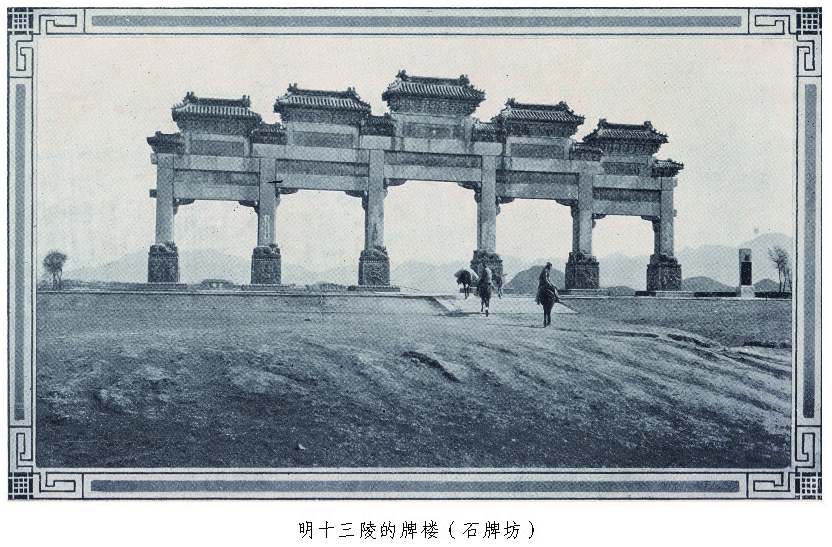

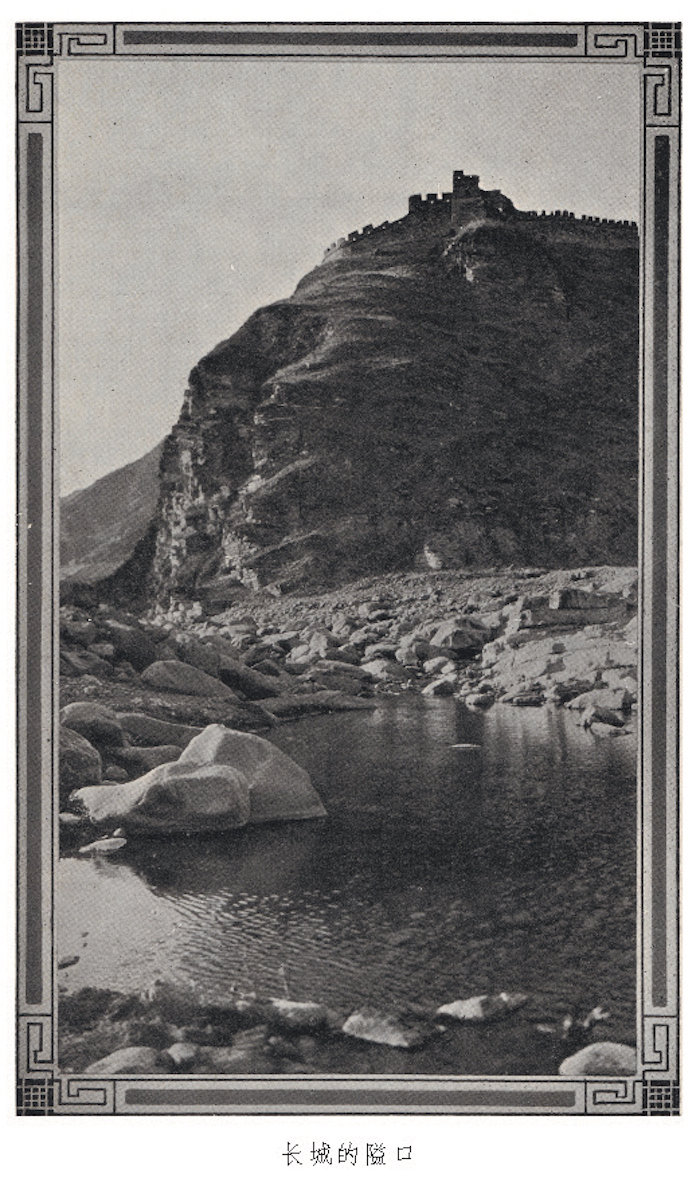

《北京纪胜》的书名中虽然包含了“历史”,但基本结构却是空间化的。1922年版中,在第一章概述北京的历史之后,接下来便依次描述北京城墙、使馆区、三海与景山、紫禁城、天坛与先农坛、皇城、内外城及近郊的寺庙与陵墓、颐和园与玉泉山、西山的寺庙、长城与十三陵、清西陵与清东陵等,最后三章分别介绍北京的古玩市场、集市与西方式的建筑,共二十章。此外还有几十幅地图、插图和平面图,并有《中国的朝代》与《北京主要的节日与庙会》两份附录,让全书几乎成为一部关于北京的集大成之作。作者在介绍每一个地点、每一处景观的时候,都会勾连起相关的历史事件或民间传说,并引述各类相关文献,再加上个人化的细致观察和饱含情感的评述,确实令读者有沉浸其中、流连忘返之感。

1931年版《北京纪胜》基本上沿袭1922年版的章节结构,增加了一章的内容,主要是紫禁城的部分。这是因为作者撰写上一版的时候,紫禁城只有前朝三大殿部分归民国政府管理,辟为古物陈列所对外开放。乾清门以内的“内寝”属于逊清皇室的居所,作者自然无从涉足。1931年版还增加了对北海承光殿的描写,这也是后来开放的一处古迹。从《北京纪胜》前后版本的变化可以看出,裴丽珠以实地探访为基本的写作原则,而不以泛泛而论或抄撮故实为满足。书中最动人的段落,几乎都来自作者的亲身观察与体验,该书读起来至今仍充满感染力,盖源于此。

裴丽珠描绘北京的风景,最喜欢用“如画/画意”(picturesque/picturesqueness)一词。在1931年版《北京纪胜》中,这个词出现了49次之多。除了3处是引自他人著作之外,其余46处均为作者所用。全书第四章整章即以《过去的画意》(“The Picturesquenessof the Past”)为题。裴丽珠使用该词,既用来概括北京的整体氛围,也用来描述宫苑、园林、寺庙、村落、废旧的古迹、自然风景,乃至日常生活中的场景。在全书的开头,裴丽珠谈起“北京拥有异乎寻常的丰富而充满魅力的个性”,便称:

这部分要归因于建造者的宏伟规划,归因于环城而建的城墙与城门的庄严、宫殿广场的壮丽和皇室建筑屋顶的鲜亮色彩,但更依仗那种无处不在的如画般(picturesqueness)的氛围,那种与寻常事物的鲜明对比,以及那种新与旧的奇妙混合。

在裴丽珠的笔下,午门后面的金水河和中央公园是“如画”的:

午门后面是一块很大的开阔空间,金水河流经此地,这条改造成运河的河流在大理石栏杆间蜿蜒流淌,风景如画(picturesquely)。

这一类现代新设施(按:指餐厅、咖啡馆和保龄球道等)并不会破坏皇家背景的那种无与伦比的画意(picturesqueness)。毗邻故宫建筑的这一块从前属于皇室的区域在世界上的公园里是独一无二的。

在梁公府基础上建起的英国公使馆和由睿王府改建而成的玛哈噶喇庙也是“如画”的:

公使宅邸的一部分还是原来的梁公府宅,通向宅邸的正式道路两旁有石狮拱卫,花园里红色柱子支撑的轩敞的楼阁和古朴典雅的凉亭都尽可能地得到了修复和保护,从而极大地增强了公使馆如画一般的景致(picturesqueness)。

睿亲王如画般(picturesque)的府邸因为充满了对这位伟大英雄的回忆和它那空空荡荡的墙壁所引发的伤感而长久地萦绕在民众的想象中……

城外日渐废弃的寺庙也是“如画”的:

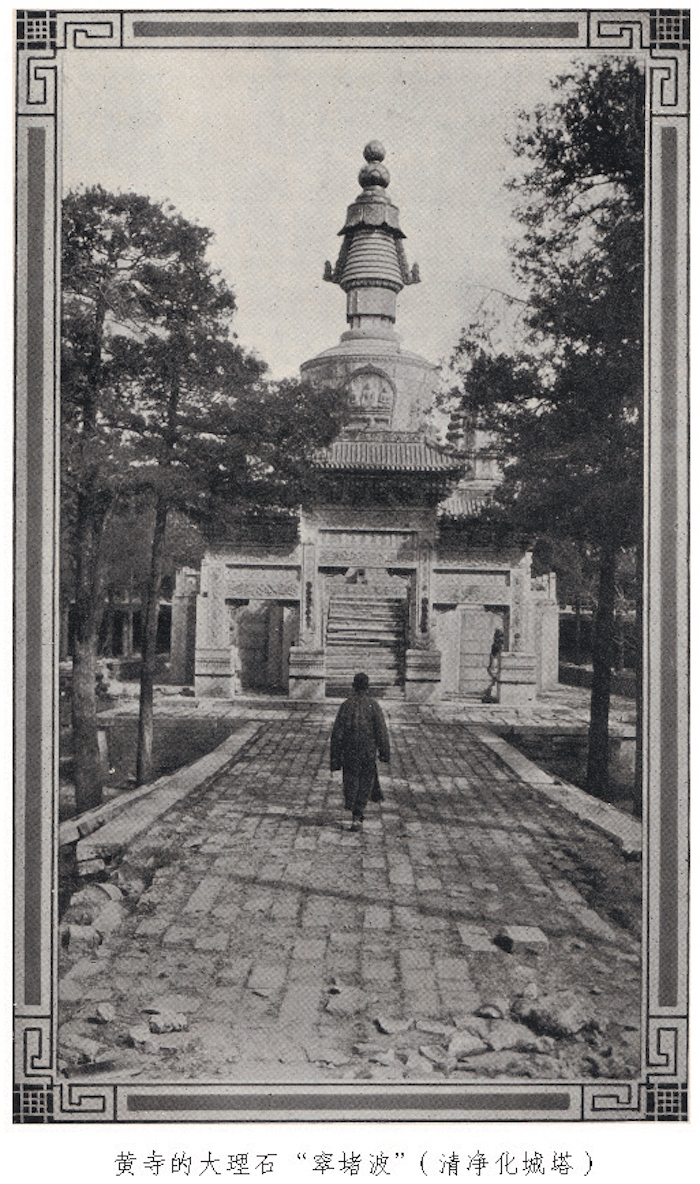

只有那些研究中国古物的专家或金石学的学者会对这类寺院感兴趣,它们那日渐崩塌的神祇属于一个若非熟识多年就不可能理解的世界——一个神话、信仰和迷信的世界,西方人通常对它们漠不关心。我们已经不能再在“美丽”这个词的日常意义上说这些地方是美丽的,但它们却有一种有目共睹的属于它们自己的画意(picturesqueness)。

另一处跟黄寺一样显示出印度强烈影响痕迹的古迹是破败的五塔寺。它位于北京城西边2 英里处,距离通往颐和园的大路不远。据说它是古代印度的菩提伽耶(Buddhagaya)的复制品,有一段如诗如画(picturesque)的历史。

明朝人和清朝初期的人们也从沙城出发前往汤山(距离北京22 英里)的温泉。这些温泉位于一座遍布石头的小山的背风面,山上有风景如画(picturesque)的三座古庙的遗迹,在天际线映衬下显得轮廓分明。

赶车的车夫、雍和宫的僧侣、德胜门的果市乃至温泉村的乡土戏剧演出,也有一种“如画”的魅力:

他与车并肩行走,或者坐在车身的边缘,甚至很少需要用他的长鞭,单靠他的说话声来引导和鞭策这些牲畜。他语言中拉伯雷式的滑稽幽默的隐喻如同他本人一般充满画意(picturesque)。

每天下午在这座殿内都会举行向游客开放的宗教仪式。喇嘛和小喇嘛戴着黄色的头盔式的帽子,穿着橙色或砖红色的礼服,从他们的僧房里走到阳光下,形成了一幅富有画意(picturesque)的群像。

撑着蓝布伞的如画般(picturesque)的货摊在春天堆成金字塔的杏子和夏天成堆的西瓜的映衬下五彩缤纷,而驮着一筐一筐满满的农产品的驴一年到头都会打那衰颓的城门楼下经过。

过去五月份会在这里举行纪念娘娘菩萨的乡村节日,还有集市,小贩们在那里卖手镯、头饰和犁,生意红火。半山腰开阔的楼阁里会上演戏剧,甚至穿着脏兮兮的俗气戏服的村里的哑剧团在这样的背景下也制造出一种生动(picturesque)的效果。

如此高频率地使用“如画”一词,显然是有意为之。关键在于,“如画”是18世纪英国美学的一个重要观念,具有丰富的文化和道德内涵。随着大英帝国的扩张,它也被普遍用于描绘殖民地和后发国家与地区的自然与人文景观。裴丽珠出身上层社会,对英国的“如画”美学传统自然不陌生。要了解和体会她笔下“如画”的北京的深层意味,有必要简单地追溯一下这一美学观念的谱系。

三

“如画”(picturesque) 一词最早是作为法语“pittoresque”或意大利语“pittoresco”在英语中的对应术语,在18世纪初渐成风尚。它本意是指某种景色或人类活动适合入画。英国贵族精英通过在欧洲大陆的修业旅行(Grand Tour)和对古典主义画作的欣赏,完成了自己的审美教育,转而用来鉴赏英国本地的风景,便萌发出“如画”的美学观念。但到了18 世纪后期,古典主义渐渐式微,“如画”审美趣味日渐青睐粗糙、崎岖和参差多态的景物。在这个过程中,吉尔平(William Gilpin,1724—1804)和普莱斯(Uvedale Price,1747—1829)两位艺术家和文人扮演了重要角色。吉尔平“确立了画家对于粗糙景物的偏爱”,而普莱斯则进一步将“如画”确立为优美与崇高之外的第三种范畴,但同样把粗糙、斑驳和不规则等看作“如画”的基本特征。在这样一种美学视景中,偏僻奇绝的自然风景、素朴的乡村茅舍、破败坍塌的废墟,乃至吉卜赛人和乞丐,都成为观景者的欣赏对象。

简而言之,如画美的趣味偏爱的是未经人力干预和规划的大自然世界和“人类社会卑微的、没有开化的部分”,而随着圈地运动的扩展和工业革命的兴起,这样的景物越来越难以在英国本土找到。艺术家们希望看到“文明国家里难以看到的景色,如此遥远、如此殊异、如此荒蛮的景色”,不得不把视线从英格兰本地转向北威尔士、苏格兰高地等偏远地区,更进而转向落后的大英帝国殖民地。19世纪,伴随着交通工具的改进和旅游业的兴起,英国人开始把“如画”的审美观念带入他们对如缅甸这样的殖民地的观察与视觉再现之中。中国虽然不是英国的殖民地,但作为英国意欲通过贸易来征服的对象,也被纳入同样的视觉模式来打量。最好的例证莫过于威廉·亚历山大(WilliamAlexander,1767—1816)1814年出版的画册《中国人的服饰和习俗图鉴》(Picturesque Representations of the Dress and Manners of theChinese),书名直译应为“对中国人的服饰和习俗的如画再现”。亚历山大是1792年马戛尔尼访华使团中的制图员,他在随团旅行中国期间,绘制了大量描绘中国风土人情和各色人物的水彩画及速写。回到英国后,亚历山大对这些画作进行整理和再创作,于1814年出版了这部水彩版画集。该书共收入50幅图画,其中48幅为人物画,形象刻画非常准确,服饰细节极其丰富,还附有简明的说明文字。亚历山大本人并未明言他选择“如画”一词的用意,但从画作本身来看,不难体会其中“如画”的美学趣味:选择的人物多为普通乃至下层平民,背景也多为乡野风光。

美国学者杰弗里·奥尔巴赫(Jeffrey Auerbach)曾经指出,“如画”观念对于大英帝国的视觉建构至关重要,它有助于将帝国的诸多区域统一起来并加以同质化(homogenize)。英国的作家和艺术家用“如画”的视角观察和呈现南非、印度、澳大利亚等不同地域,不是去凸显它们的异域色彩,而是要去“驯服异域性”(domestication of the exotic),让它们看上去与英格兰没什么两样。异域色彩自然无法回避,但要祛除其让人为难的“他性”(otherness),容许观察者仍旧待在他的视觉舒适区之中。亚历山大《中国人的服饰和习俗图鉴》对中国的再现,也包含了这种机制,尤其体现在他的说明文字中。例如他在描绘中国渔夫用来捕鱼的鸬鹚(Leu-tźe)时,便特别指出它很像英格兰的普通鸬鹚(common cormorant);又如在描绘表演耍坛子的杂耍艺人时,亚历山大认为他们与印度的杂耍艺人殊无二致,但中国艺人技艺更胜一筹。

奥尔巴赫的论述,运用于裴丽珠的《北京纪胜》时尤其具有启发性。如我们前面所说,裴丽珠写这本书的初衷是让西方读者“熟悉”北京,但她深知这并非易事,对自己作为西方人的身份与中国历史文化之间的天然鸿沟有着充分的自觉:

要恰如其分地认识北京,几乎非一个西方人所能胜任,因为做到这一点的前提是对中国的过去有深入的了解,对中国人的性格和宗教有无限的同情,并且极为熟稔穷人的谚语和家常话、街头歌谣和工场作坊的行话,就像熟悉文人心态和统治者的动机一样。

裴丽珠认识到,西方人了解中国比领会意大利文明的意义要困难得多:“我们更容易想象自己与伟大的洛伦佐(Lorenzothe Magnificent)甚至凯撒·博尔贾(Cæsar Borgia)——而不是永乐或乾隆皇帝——共进下午茶”。她努力用自己的“熟悉”来弥合“陌生”的西方人与北京之间的距离,这与“如画”观念的运作机制恰好有相通之处。只是裴丽珠的工作更宽泛地位于中西之间,而非着意于大英帝国的文化建构,这突出地表现在第四章《过去的画意》中。在这一章,裴丽珠为我们展现了北京那些正在消逝的多姿多彩的风景与生活。她谈起街头小贩“有特定的悦耳的叫卖声,就像伦敦的鱼贩子或巴黎的四季商人(Marchands des Quatre Saisons)一样”,警察制度出现之前的打更人“让人想起莎士比亚笔下的道格勃里(Dogberry)和他的手下”,老派的满大臣坐着绿色轿子往来于皇宫的阵仗“类似伦敦的市长巡游(Lord Mayor’s Show)”,而货车车夫“语言中拉伯雷式的滑稽幽默的隐喻如同他本人一般充满画意”。裴丽珠运用精彩的比喻和联想,着力在北京的城市风情与西方文化之间建立起桥梁。如此呈现出来的“如画”的北京,也是令西方读者感到亲切和熟悉的北京。

《北京纪胜》用这一章的篇幅集中呈现的“如画”的北京,却属于或即将属于“过去”,这本身亦是一件耐人寻味的事。如我们前文所说,18世纪后期至19世纪,“如画”观念在英国遭遇困境,是因为它感兴趣的是前工业时代的风光。在18世纪90年代,“普赖斯和他的追随者想把时钟回拨,重新发现风景——在那里,没有工业化、没有圈地、没有庄园改造留下的印记”;游客们追求的是“原始的、渐被废弃的、带有异教色彩的生活方式。文明的心智与开化的乡村一样,都已经过时了”。于是英国的文人、艺术家和旅行家不得不把目光投向域外,在落后的殖民地和后发地区发现他们似曾相识的、在本国已经逐渐消失的“如画”之美。裴丽珠大体亦可归为他们中的一员,然而,让她颇感失望的是,这些“如画”的风土人情,在北京这座正在经历现代转型的城市,也正在消逝。例如,裴丽珠欣赏的“过去那种如画般的”葬礼已经被命令禁止,尽管她完全理解民国政府做出这一决定所依据的现代原则,但她还是感到痛惜。在这一章的结尾,她发出了这样痛切的追问:

无论我们可能是多么好的民国国民,无论我们多么赞赏“现代北京”,我们都必须承认——伤心地承认——我们在很多方面都对过去的画意(picturesqueness)的消逝感到惋惜。缺少了宫廷的刺激和奢华,生活——死亡也是——正变得越来越单调乏味。唉,进步必定与丑陋携手并进! 非得如此吗? 北京跟中国一样,站在“新旧交汇”的十字路口。某一天——当过渡时期结束的时候——把最好的中国传统与现代文明的必要改进结合起来难道不可能吗?

那发源于英国并在英国臻于顶峰的现代文明,已经侵入北京,发生在英国的似乎也必然在中国重演,将“如画”之美扫入历史。吊诡的是,这正是殖民主义现代性的必然结果。20世纪30年代的北平乃至整个中国正努力实现自身的现代化,尚无暇顾及那些消逝的传统。颇具反讽意味的是,现代文明比“如画”的事物更加同质化,更加让人感到“熟悉”,却无法产生“画意”,只让人觉得“单调乏味”。一座现代的北京城是否有可能以及如何具有“如画”之美,这是裴丽珠留给我们的课题。

四

1927年,商务印书馆出版了美国摄影师怀特(Herbert C. White)的影集《燕京胜迹》(Peking the Beautiful)。胡适在为此书撰写的序言中,特别提及裴丽珠的《北京纪胜》,称其“极具价值”,并引用了序言中“要恰如其分地认识北京,几乎非一个西方人所能胜任”那段话。胡适表示,“我完全赞同这段精到的评语,而且还愿为裴丽珠女士的观察做些补充。相比于本地居民,来北京的西方游客常常能更好地欣赏北京的艺术魅力和建筑之美”。胡适的理由是,中国人自古以来的功利主义态度,以及看待建筑的道德眼光,妨碍了我们欣赏艺术之美,他举的例子是颐和园因为乃挪用海军经费建造而成而备受抨击。与此形成对比,“对于西方旅行者而言,因为没有这种艺术和道德的成见,他一踏入北京就会立刻爱上这里。他会为北京城的红墙、斑驳的匾额、秀美的荷池、耸立的松柏,尤其是建筑的雄伟壮丽而欣悦不已”。胡适此文用英文撰成,似为西方人说法,对中国人审美态度之批评未免苛刻。然而,他提出的审美与道德的关系问题,却是一个具有相关性的有意味的话题。

事实上,“如画”观念中本身就包含了审美与道德之间的紧张。“如画”美学青睐乞丐、吉卜赛人或农夫等下层人物形象,他们可以与前工业时代的大自然和谐共存,成为艺术家取景的对象。吉尔平做过一个相当著名的区分:“以道德的眼光,卖力的机器比起懒散的农民更令人愉快,若从如画美的角度来看,情形则恰好相反……”毫不掩饰“如画”美学非道德的倾向。然而,到了19世纪,随着资本主义和工业革命带来的弊病——乡村的败落与城市贫民窟的出现——越来越显著,这样一种非道德的美学观念变得越来越让人难以接受,特别是对于那些关心本国人民福祉的进步知识分子而言。罗斯金(John Ruskin,1819—1900)在一篇乡村游记中写道:“我不禁想,为了给我提供如画之美的主题,使我能够快乐地散步,不知道有多少人正在受苦受累。”这样一种道德压力,某种程度上也是“如画”观念在19世纪的英国逐渐式微的原因之一。与此形成对照的是,当英国的文人和旅行家漫步于如缅甸这样的殖民地的时候,他们源于宗主国的优势地位以及与当地人的天然隔阂,使得他们欣赏“如画”景物时无须承受太重的道德负担,对当地人对于殖民统治的反应也往往视而不见。

裴丽珠的情况更复杂一些。如前文所引,她笔下的“如画”景物,有相当一部分也属于车夫、僧侣、村民等底层或边缘阶层。裴丽珠并非完全视其为对象化的景观,而是凭借她出色的语言能力和对北京风土民情的熟稔,与这些人多有互动。《北京纪胜》中记载了她游访柏林寺并与其住持交流的情景,作者的谦恭与敬重之情跃然纸上。裴丽珠对普通民众不乏同情,书中甚至记述了她与友人游览玉泉山时给一个路上摔倒的小男孩硬币的细节。不过,我们仍然能看到,“如画”的观念如何自觉或不自觉地抑制了她的道德意识。她写到二闸附近运河两岸“令人着迷的生活”——“那些船上和岸上如画般(picturesque)的种种令人惊喜的事物”——的时候,是如此用笔的:

夏天,备有石头长椅和桌子的露天餐馆里坐满了乡民,他们提的鸟笼挂在盖着厚垫子的遮阳棚上。推着手推车的农夫把成车的蔬菜运到水边,蹚到水里好让它们变得新鲜以便出售。农民们在泥泞的村子里养的那些所有美食家都称赞不已的肥美的鸭子,从这些村子成群地一路摇摇摆摆地走过来,游到那些在各水闸间穿梭的行驶缓慢而沉重的客船中间。稍远处,在职业说书人那单调的调子里有某种浪漫的气息,……在整个场景中,有一种令人们轻松地想起沙漠的魅力栖居其间。这是一种不同寻常的富于感染力的明晰,通过这种明晰,最辽远的事物似乎也以令人惊叹的鲜明的效果聚焦在我们眼前。它是把一幅风景画中的所有细节都照到的一束光,制造出壮丽的色块,让泥墙也发出绚烂的光芒。

到了冬天,风景就变换了。棕色的田野显得粗粝,蒙着沙尘,屈服于严寒。运河结了一层冰。船只无所事事地躺在岸边,用泥块锚定,受到荆棘丛树枝的保护。古朴的雪橇登场,一个人推一个人拉,而穿着原始的用铁做的冰鞋的小男孩们则像饥饿的麻雀一般绕着雪橇兜圈子,向乘客乞求铜板。这时候茶舍已无人问津。……

这段文字观察之细致、文笔之生动令人叹服,然而作者终究只是把这一切——包括住在泥泞的村子里的乡民和向乘客乞求铜板的男孩们——看作一幅“风景画”而已。与之构成对比的是沈从文约略写于同时期的《游二闸》一文,沈从文关心的是“那些赤精了身体,钻到水瀑下而去摸游客掷下铜子的小孩”到了冬天将何以自娱且娱乐他人,他们的未来将从事何种职业,进而生发出对处于巨变中的中国普通人的命运的忧思。本国作家终究无法心安理得地从凋敝的乡村中拾取出“如画”的景观来。从这个意义上来说,胡适对中国人看待风景时所怀有的道德感的批评并不算公平。

平心而论,裴丽珠已经尽她所能地努力去了解北京的历史与文化,去同情北京人的性格与气质,去熟悉北京平民的语言与风俗,建立她与这座城市之间的“亲密”关系。正因如此,她才为我们留下了一部今天读来仍引人入胜的《北京纪胜》,留下了那已经消逝的“如画”的北京。然而,两种文化之间几乎存在天然的界限,使得她仍旧未能突破那最后的隔阂,真正对这座城市及其人民感同身受。这可能是过高的要求,但也提示我们,跨文化的交流与对话无论深入到何种程度,或许都不为过。

五

《北京纪胜》自问世以来广受好评,一直为北京历史文化的研究者称赏和引用,但却没有一部完整和准确的中译本。2008年外语教学与研究出版社推出了该书的英文版,收入“京华往事”丛书,根据的是原书1931年版,但删去了最后一章《西方地标》。2018年,中国文史出版社以原书1922年版为底本,出版了王慕飞先生翻译的中译本,但同样删去了最后一章,译笔亦不尽如人意。因而,当2020年夏天宋希於先生约我以1931年定版为底本重译此书时,我稍做思忖便答应了下来。等到动笔开译时,才发现难度之大超出了我的预期。一方面要用妥帖的中文还原裴丽珠维多利亚风格的优雅文笔便是一项巨大的挑战;更重要的是,该书涉及大量的史实和典故,都有解释乃至订正的必要。裴丽珠虽然熟稔北京历史与风俗,但疏漏和错讹之处也不在少数,这些地方我都尽可能依据较为可靠的文献资料加以纠正。对一些读者可能不熟悉的背景知识,也尽力查考和说明。另外,裴丽珠在书中引用了大量英文文献,有些地方她给出了出处,但奇怪的是,很多大段的引文都没有交代来源,也无注释。我借助“谷歌图书”的搜索功能,查出了大部分引文的出处,但仍有一些引文无从考索,相关文献信息只得付诸阙如。由此我发现,裴丽珠经常引用小泉八云(Lafcadio Hearn,1850—1904)谈论日本历史文化的著述,直接将其搬用到她对北京和中国文化的描述中。她与这位爱尔兰裔日本作家的渊源,值得专文讨论。以上这些有关原书内容和引用文献的解释、说明与考证,都以译者注的形式随文出注。虽然花费了不少心力,这个译本肯定还存在不足乃至讹误,敬祈方家指正。

《北京纪胜》,【英】裴丽珠著, 季剑青译,后浪丨北京联合出版公司,2025年6月第1版

(新版《北京纪胜》由北京大学中文系长聘副教授季剑青先生根据本书1931年定本译出。本文系该书导言,澎湃新闻经授权刊发。)

吉祥起名网 吉祥起名网 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术

还没有评论,来说两句吧...