在刚刚结束的2025上海书展上,商务印书馆与商务印书馆上海分馆推荐了多本新书。

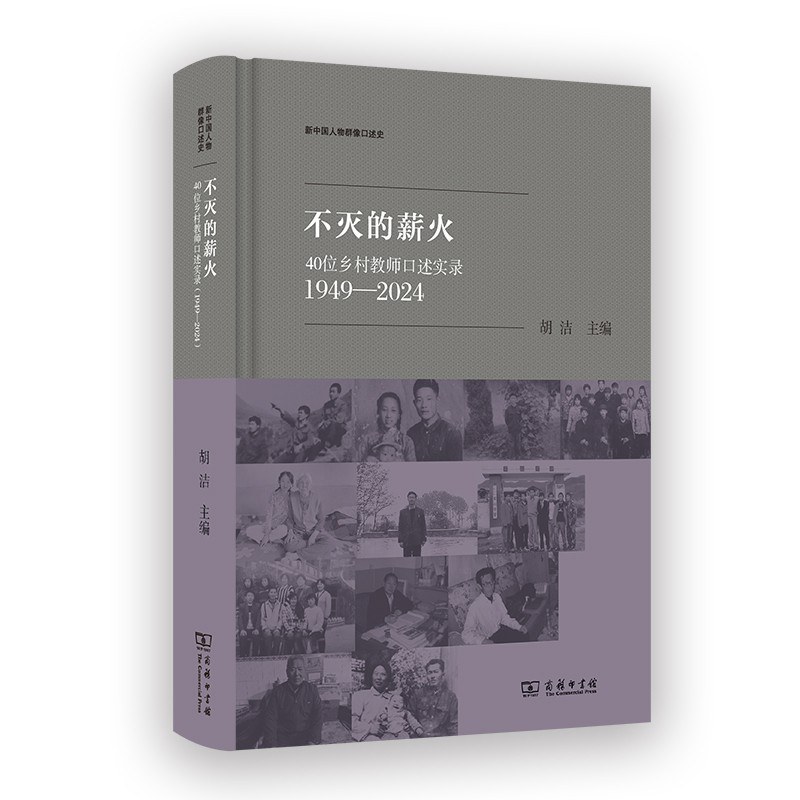

《不灭的薪火》:听见乡村教师的声音

桃李有言——《不灭的薪火:40位乡村教师口述实录(1949—2024)》是商务印书馆最近推出的新书,值上海书展上举行的活动上,读者与学者共同回顾了乡村教育的发展历程,聆听来自乡村教师群体的真实故事,感受那份跨越时代的坚守与奉献。

《不灭的薪火》聚焦于新中国成立以来数以千万计扎根乡村的教师群体,生动描绘了教师们在物资匮乏、交通不便的条件下,如何克服重重困难履行职责:无论是风雪交加的冬夜在简陋教室中批改作业,还是走村串户劝导家长送孩子入学,他们始终坚持为乡村孩子点亮知识之灯。乡村教师不仅承担着教育教学任务,还承担着文化传播和维护社会稳定的重要职责,他们的付出极大地推动了乡村社会的变迁与发展。

基于此,南京大学当代中国研究院依托“双一流”建设卓越研究计划“社会学理论与中国研究”项目,从全国范围内征集的数十套口述史访谈资料中精选了40位乡村教师的口述文稿。每篇文稿都细致描绘了个体生命轨迹,也融入了新中国乡村教育发展的宏观图景,呈现出个人记忆与国家记忆的深度交织。

主编胡洁介绍,团队走访了多个省份的乡村学校及教师家庭,深入挖掘口述资料。她强调,记录乡村教师群体不仅是保留珍贵的个人历史,更是传递教育初心与责任感的过程。许多受访教师年事已高,能够及时采集他们的口述资料,具有重要的历史价值和现实紧迫性。

复旦大学张乐天教授从社会学视角指出,乡村教师是社会变迁的直接见证者,其口述资料弥补了传统档案记录的不足,为理解教育政策的具体落实提供了生动而细腻的第一手资料。他同时认为,乡村教师的经历反映了中国城乡差异、社会结构转型的复杂脉络,值得社会各界持续关注。

南京大学周海燕教授则从传播学角度分析了口述史的叙事力量。她认为,口述史通过个体故事使宏大历史变得具体而有温度,激发读者的情感共鸣。她指出,书中乡村教师朴实无华的语言和真挚情感,使得历史记忆更为鲜活,帮助公众更好地理解乡村教育的现实困境和精神内核。

胡洁还分享了采访过程中的一个细节,她提到不少乡村教师视教育为让孩子们“走出大山”的重要工具,这份朴素但坚定的信念成为编写本书的最大动力。

活动现场

《中古文学与佛教》看中古文人的精神与文学

《中古文学与佛教》是“中华当代学术著作辑要”之一,是复旦大学教授陈引驰的学术代表作,自其初版(2002年)至今已逾二十年。商务印书馆介绍,本次重新收入丛书出版,希望其能于新的社会语境之下焕发出新的魅力。

陈引驰在上海书展上介绍,书名中的“中古”在时间上可以泛指汉代至唐,强调要从长时段去看待佛教对文学的影响。佛教进入中国,在古代中国文化史上留下极为深刻的印迹,给文学烙印上种种斑驳的光彩,经历中国化后,与儒、道形成鼎足之势。

“中古时代文人的精神世界或者文学,包括文学在内的种种的文化创造呈现出多元的思想,并因之构成中古文人与文学展开的真实历史场域,同时我们还需要看到不同的文学类型,因为中古时代的宗教、文学逐渐呈现出日益鲜明的雅俗分层,对于迥异于精英文学传统的民间性文学与宗教文学,需要有一系列不同的理解观念、观察方式和处理手段。”陈引驰分享道。

《易学导论》:走进易学的世界

《周易》是中国古代的重要经典,长期处于“群经之首”的地位。《易学导论》中,湖南大学岳麓书院副教授陈岘以兼具通识性与专业性为目标,将易学基本知识、易数与易象、易卦导读、象数易学、义理易学、图书易学以及易学的传播与影响等主题综合起来,帮助广大读者更好地理解传统文化。

在上海书展的分享会中,陈岘讲述了易学的基础概念体系、学习易学的体会与《易学导论》的设计思路。

读书分享会以“什么是《周易》”与“什么是易学”这两个问题展开。陈岘表示,从《周易》到易学是一个从小到大不断放大的概念。狭义的《周易》仅指《周易》古经,就是其核心文本六十四卦,更大的层次包含相传孔子所作的《易传》,再放大一个层次就是对《周易》经传的再解释。再解释的文本有几百种,来自王弼、郑玄、程颐、朱熹等,形式各不相同。至南宋时朱熹作《周易本义》,《周易》又有了卷首九图。在历史上各个时代,《周易》都是核心经典,但是大家对于它的认识都是不一样的,不仅文本不统一,甚至连《周易》这个概念在不同语境下都不一样,这也造成了阅读《周易》之困难。

易学的概念则比《周易》宽泛很多,它包括多个维度的古代经典文本,既有对《周易》核心文本的逐条解释,又有《周易略例》这样的总体阐发,还有利用周易体系做的新创作。

以汉代象数易学为例,象数易学以消息、节气、六日七分等概念,令时间与易卦配合,使卦爻与现实关联。而自京房易学开始,天干、地支、星宿、属相等也融入了易学系统,这对现代民间占卜也有很大影响。虽然这些学说在一定程度上脱离了对卦爻辞的解释,但与《周易》的整个体系相关,因此也属于广义的易学。

陈岘也分享了学习易学的难点。一方面,《周易》文辞古奥,又涉及古代名物的词语;另一方面,历史上对于《周易》的解释也很多,同一条爻辞,不同易学家可有不同解释,如《左传》中记载的历史上的占卜事例,也展示古人对同一爻辞的不同理解。此外,同一卦内的卦辞与爻辞,爻辞与爻辞,可能有关,可能无关,更是学习的难点。

《孔子语录》:跟着孔子学处世智慧与人生哲学

在上海书展上举办的“子曰新解:藏在语录里的处世哲学——《孔子语录》新书发布会”上,复旦大学教授骆玉明、出版人贺圣遂以及上海文史馆馆员鲍鹏山进行了对话。

《孔子语录》由鲍鹏山与鲍震共同编著,旨在为当代读者提供一部精要且富有新意的孔子思想读本。编著者从《论语》中选出73章,从《礼记》和《孔子家语》中精选8章,以这81章为基础,从中提炼适用于现代生活的处世智慧与人生哲学,希望在经典文本与当下社会之间架起理解的桥梁。

“孔子是中国智慧和道德的核心。”骆玉明开宗明义地谈道。他认为,一个不聪明的人不可能有道德,因为他不理解道德规则背后的意义,只知盲从,所以无法获得真正的道德自觉;一个不道德的人也不可能是智慧的,他或许工于心计、奸诈狡猾,但他无法理解人之为人的意义和如何做一个有价值、有意义的人,也就无法获得真正的智慧。“因此,我们应当向伟大的智者如孔子学习,不是被动地接受教条,而是以他们为起点,去探究他们为何那样说、那样想,去追问世界规则形成的根源,这也是读书对于思考的重要性。”骆玉明介绍。

作为出版人,贺圣遂介绍了《孔子语录》一书选题诞生的初衷。他认为,经典需要桥梁,许多人面对厚重的《论语》望而却步,如果有一本轻巧的口袋书就能消除这种距离感。鲍鹏山对孔子有精深的研究,同时又是一位教育家,在将经典的精髓与精神传达给大众方面有着独特的思考和丰富的著述经验。

鲍鹏山讲述了他多年投身经典导读工作的初衷。他表示,写作大量导读的核心目标,就是让那些非常专业、厚重的文化经典,能够为非专业背景的读者所理解、所亲近。他指出,当代社会各行各业专业化程度极高,人们精力有限,难以在专业领域之外投入过多时间深度钻研其他学科,尤其是需要精耕细作的文史哲经典。然而文化经典是人人必需的,专业书籍解决的是特定领域的问题,人文经典解决的则是“人”的问题——关乎人的存在、意义与价值,无论身处何种专业领域,个体都需要达到一定高度的人文修养,才能具备真正的“聪明”、“智慧”和“德性”。