《从马车到登月》是小格伦·H.埃尔德在1974年出版的经典著作《大萧条的孩子们》的姊妹篇。这部书以出生于1900年前后的夫妻群体为对象(即文中所述的“伯克利00一代”,呈现了这些夫妻和家庭在大半个20世纪里的情况——他们经历着移民、战争、经济萧条与经济繁荣、科技发明与进步等等,他们在这个过程中的个人处境与家庭抉择。在“致中国读者”中,作者表示这本书“让我们看见,一个迅速变化的世界如何影响人们的生活,这些变化又如何影响每一家每一户,在不同的家庭里完成过滤。它让我们看见,各种历史事件和社会变迁如何既深切地,却又往往无法预见地,让人变得无所适从,迫使人应变,暴露人的不平等,以及改变人的机遇和选择。当前,面对着战争、经济衰退与萧条、种族不平等、政治冲突与内乱、气候变化,以及在每个社会中对人们生活有着重要影响的其他事件,本书中的很多内容,我们都可以加以利用”。

本文系《从马车到登月》第三部分“萧条年代”部分内容选摘,经授权,澎湃新闻转载。现标题为编者所拟。

男性一旦失去工作和收入,他们便失去了重要的社会角色,眼睁睁地看着自己的生活规律被打破。相比之下,女性的社会角色往往会有所拓展,变得越来越复杂。在《中镇》一书中,林德夫妇观察到“男性角色承受了更大的压力”。杰克·韦勒(Jack Weller)在《昨日民众》(Yesterday’s People)一书中描述了阿巴拉契亚的农村生活,书中某访谈员在记录一对农村夫妇的生活时生动地捕捉到了这种充满戏剧意味的男女不同的生活状态:“也就这样一点点地,随着她丈夫的角色影响力越来越小,随着他的生活失去意义,她的生活,从社区活动或工作中获得了新的意义。”

那么,伯克利00一代夫妇之间,是否也存在这种性别差异?为了回答这个问题,我们重点关注了这些夫妇在大萧条之前的婚姻关系和社会阶层情况,其在大萧条之前和之后的情绪健康情况,以及他们的收入是否大幅减少。性别、健康状况、社会阶层以及婚姻关系等这些因素对我们了解大萧条的经济困难对个人健康的影响尤为有用。为了探究经济困难给这些夫妇造成的影响是否存在差异,我们设计了多项分析工具,先分析起初的健康状况的影响,再看社会阶级和婚姻关系的影响。牢固的婚姻关系,是否能够帮助男性在收入大幅减少之后免受不良情绪的影响?

性别、婚姻与情绪健康

良好的情绪健康,是一个人应对艰难时世的基本资源。只要压力还没有到压垮人的地步,那么情绪健康、善用资源的人大都能够有效地应对逆境。然而,对于运用资源能力较差的人来说,经济压力可能加重他们的适应不良行为,例如易怒、易暴躁。在压力没那么大的时候,这些行为或许还能得到控制。情绪稳定的人,例如有“自我弹性”(ego resilient)的人在应对不幸遭遇方面的能力更强,这一点从“耐力”这个词的定义当中就可以看出,“一种抵抗或忍受疾病、疲乏或困难的身体力量或道德力量”。缺乏这种调适能力,经济受到重创的人将会面临更大的健康不良的风险。

按照自我弹性这一概念的定义,我们假设情绪稳定性能够反映和提升善用资源的调适能力。为了评估个体在20世纪30年代的情绪稳定性,我们所能设计的最佳工具是一个7分制的情绪稳定性量表(按照当时的表达习惯,情绪稳定性在档案中被表述为“神经稳定性”)。得分高,表明在“面临考验时”也能保持情绪“极其稳定”。得分低的人通常极其“不稳定”,例如半技术工人被描述为在工作上容易与他人发生争吵,脾气不好,在家里容易发脾气,阴晴不定,这种情绪状态给他妻子和小孩的健康构成了长期威胁。1930—1931年的情况评估以及整个20世纪30年代的总体情况评估,所依据的材料是田野调查员对妻子们的访谈记录和他们对家庭情况的观察记录。为了使个案数量最大化,1933—1935年和1936—1938年两个时段的分数,我们取的是相应时段各年得分的平均值。

数据结果表明,弹性调适能力强的人容易保持稳定积极的情绪和建立牢固、相互滋养的婚姻关系。伴侣的理解和关爱能够激发一个人有效应对困境的内在力量。通过给予对方理解、接纳和信任,以及时间、精力和金钱上的切实帮助,分享建议和知识等,夫妻间相互扶持助生了情绪资源。夫妻间在这些方面上的相互扶持往往能够缓解经济困难带来的压力。因此我们假设,夫妇在大萧条之前的婚姻关系越脆弱,他们在经济受到重创之后,能建立起来的夫妻间相互扶持的关系就越微弱,由此一来,经济条件上的变化导致的健康风险则越高。而夫妻间相互扶持的缓冲效果在伯克利00一代男性身上应该体现得最为明显。

我们基于田野观察研究员和家访员的一般评价,通过一组相互关联的5分制量表测量婚姻质量,测量项目包括夫妻之间的亲密度、友善度和相互调适情况。我们曾经使用过这些量表来探究伯克利00一代夫妇在20世纪30年代经济困难时期来临之前的婚姻关系。大萧条一开始,男性尤其是工人阶级男性陷入严峻的困难处境,如果婚姻关系不和谐,情绪健康情况不良,那么他们在20世纪30年代末的健康风险将达到最大。相反,情绪健康且婚姻牢固的男性则有应对经济危机的良好基础。相关系数结果显示,情绪不稳定的人在交往方式上往往易怒、暴躁,令人担忧。

那么,严重经济损失与情绪稳定性之间的关系总体上是什么情况呢?首先,我们注意到,无论是男性还是女性,不论他们在1929年起初的健康状况、婚姻质量和阶层地位如何,收入大幅减少对他们在大萧条年代的情绪健康没有造成普遍影响。然而,他们在大萧条开始时的情绪稳定性却是预测他们20世纪30年代健康状况的最佳指标。20世纪30年代情绪健康状况发生变化的男性当中,约有33%可以关联到他们在大萧条之前的健康状况。

如果按照男性在1930年的情绪稳定性的中位值把他们分为两组,我们便能清楚明白地看到一个人起初的情绪健康状况的重要性。因为贫困而受到不良健康影响的群体,几乎全部都是在经济衰退之前健康值低于一般水平的男性。1933—1935年间,经济受到重创但起初情绪稳定的男性中,只有不到10%的人被定义为情绪不稳定(得分为5~7分)。而经济未受重创且最初情绪不稳定的男性,被定义为情绪不稳定的男性比例上升到40%,经济受到重创且最初情绪不稳定的男性这一比例更是达到接近90%。以上对比无法反映经济受到重创的女性在20世纪30年代的情绪健康状况如何,但起初情绪健康的女性大都采取了有效措施来应对家庭的经济困难。

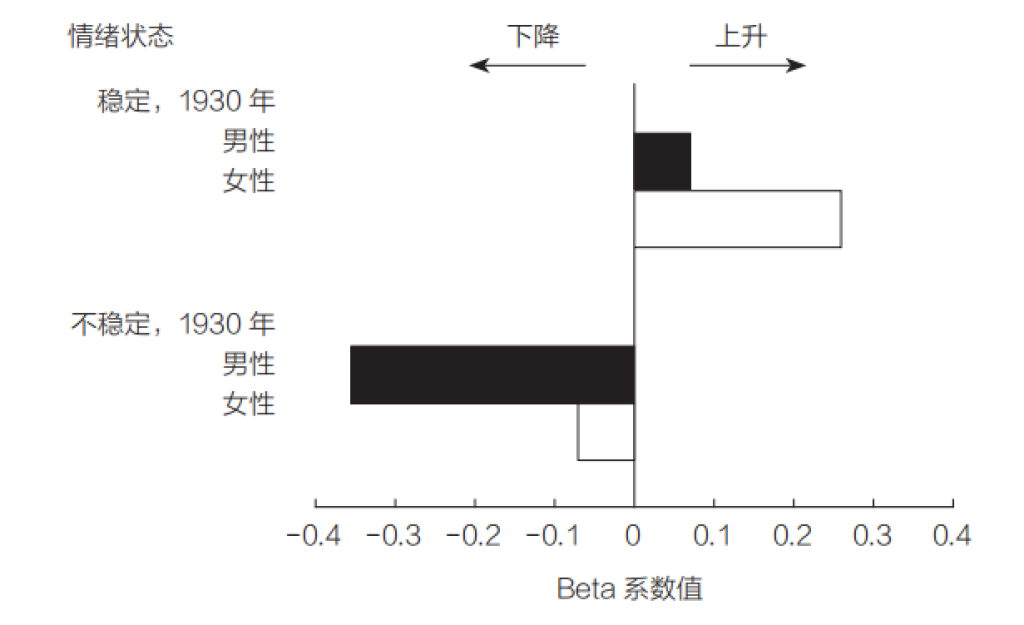

为了更加精确地了解对于性别不同的群体,以及起初健康状况不同的群体,1933—1935 年经济受到重创的处境对其情绪稳定性的影响如何,我们进行了一系列多元回归分析。图中的数值代表按照性别和起初健康状况划分的经济重创之影响力的标准回归系数。对于在20世纪30年代开始之前健康状况低于一般水平的男性而言,收入大幅减少意味着巨大的健康代价。有着相同脆弱处境的女性则没有受到这样的负面影响。实际上,与男性遭受的负面影响相反,那些起初情绪健康的女性,在遭遇收入减少之后的情绪健康水平还略有提升。这个结果表明,很多经济窘迫家庭中的女性获得了个人成长,促成因素可能是她们在应对家庭生活挑战上付出的努力和思考的方法策略。

经济重创对情绪稳定性的影响(1930— 1935年),按大萧条前情绪稳定程度划分(1930年)

在经济最困难的那几年,牢固的婚姻是否有助于加强良好的起初情绪健康状况对男性健康的保护作用呢?我们发现,在大萧条开始之前健康状况低于一般水平的男性,如果能够获得妻子的情感支持,那么他们的健康前景将得到改善。然而,牢固的婚姻对健康的保护作用,远远不及大萧条之前良好的情绪健康状况的保护作用。对于女性来说,如果她们在20世纪30年代之前情绪健康状况低于一般水平,那么稳固的婚姻关系将大大助益她们在充满压力的1933—1935年间的健康状况。

总体上看,情绪健康状况受到大萧条经济困难影响最为严重的群体是在大萧条之前健康状况相对不理想的男性。如果我们聚焦这个脆弱的群体在整个20世纪30年代的总体情况,影响他们情绪健康的因素具体有哪些呢?这个群体的男性在20世纪30年代早期的健康状况因人而异,但正是这些差异对他们在20世纪40年代之前的健康状况产生了重大影响。他们在起初情绪健康状况上的得分值越高,那么他们在20世纪30年代末情绪状况达到健康水平的概率则越大。1930年婚姻上的理解和支持也能够提升男性在20世纪30年代的情绪健康状况。那些在20世纪30年代初期因为缺乏技能而遭受经济损失的男性,经济困难还将持续,在战争爆发之前,他们很可能已经经历了好几次失业。因此,在大萧条末期,稳定的职业生涯也是影响男性情绪健康的重要因素。

最后,在这段旷日持久的艰难岁月中,哪些男性的情绪健康状况受到了最大威胁?十年的经济大萧条只不过是让那些情绪原本不稳定的男性在经济上变得更加不稳定而已。结合一些人到战争爆发之后仍然没有摆脱经济困境的情况,这个结果则显得更加真实。在20世纪30年代末仍然处于经济底层的人包括非技术工人和半技术工人,但两个群体的比例有所不同。困难的持续让那些情绪健康状况相对不理想的人始终陷于这种状态,一直到“二战”时期。无论男女,对于在20世纪30年代早期收入大幅减少之前有着健康情绪和韧性的人,和缺乏这种资源的人而言,大萧条时期的这段经历可谓天差地别。这种结果与累积优势和累积劣势进程理论一致,那些在大萧条之前处于有利处境的人能够在20世纪30年代保持情绪健康;而那些在大萧条之前处于不利处境的人,一般会发现他们的不利处境越来越严峻。然而,即使是那些情绪健康状况良好、婚姻牢固,看似有着能够应对经济困难的良好基础的家庭,在面临长期失业的艰难处境之下,也受到了极大的考验。

制版师赫布斯特,他的失业时间长达五年之久。 1930年失业之前,根据访谈员的描述,赫布斯特是一个“特别乐观和自立的人”,积极地参与家里的各种事务。但他的妻子海伦发现,在失业一年之后,她的丈夫“因为压力,对小孩的态度变得不耐烦和焦躁起来”。因为一直失业,一边要应付家里各种支出,一边找不到稳定的工作,长期的压力让他从“一个乐观、平静的人,变得易怒、好争执,对收账人充满怨气,对伯克利福利社抱有敌意,整个人暴躁又多疑”。她发现他的白天活动越来越少,总是一睡一整天,晚上又睡不着,“出于自我防御,他开始贬损他过去认定的标准和价值观,表现出一副满不在乎的姿态”。

海伦是这个家的情感堡垒,她理解丈夫的失落,但是在这些压力之下,她的健康和外貌也付出了极大的代价。研究所的观察员发现,压力似乎让她老了十到十五岁,头发也白了。但她也注意到,在挣扎的那些年,他们的婚姻始终为他们提供了巨大的力量。回顾那段时期的家庭生活时,她评说道:“幸福的婚姻并非唾手可得,而是经营出来的。它讲究的是相互妥协和关心对方,并且知道回过头来,对方也会关心你。”这种态度在很大程度上帮助赫布斯特找回了一部分“旧的自我”,精神面貌变得更加乐观,也重拾了对家庭活动的兴趣。“二战”期间,他所在的公司因为军用订单猛增而蓬勃发展起来,他的收入水平也稳步提升,但是在他妻子看来,“失业那些年”对他造成的打击还是能够看出来。“知道吗?”她说,“他一直就没有从失业的羞辱中真正地走出来。”

毫无疑问,赫布斯特因为常年失业而感受到的羞辱,很大一部分是因为接受社会福利救济而导致他无法自立的情况变得人人皆知。在20世纪30年代,一个人之所以会因为接受社会福利救济而感到羞辱,很大程度上是因为它的“不劳而获”,接受这种救济违背了公认的“正当回报”的理念。付不起房贷的家庭接受邻里的资助是因为他们坚持还贷,很多借贷公司也延长了这些家庭的还款周期。赫布斯特他们的还款时间也得到了宽限,但为了一家人的吃穿,他仍然被逼到需要伸手接受救济的地步。

我们不了解赫布斯特在申请社会福利救济的时候经历了怎样的心理挣扎,但是研究人员有关另一名失业人员的记录描述了这样的场景。“在钱用完了之后,尽管很不情愿,他还是决定去申领救济,但这个决定让他觉得很丢人。那天他去了登记处,绕着街区来来回回走了好几圈,不想进去。最后在下了很大的决心之后,他才走了进去。”

我们不了解赫布斯特和伯克利福利社打交道的过程,但是其他伯克利指导研究中的男性和女性曾提到过,他们需要忍受有辱人格的“资格审查”、福利社员工居高临下的姿态和福利社监督部门出于不信任的侵犯。一名工人阶级女性表示,福利社的人“特别无礼,让人不想去找他们”。另一个人也跟家访人员抱怨过:“福利社那些趾高气扬的小姑娘到家里来指手画脚,我直接让她们滚出去。她们懂什么是养家?”还有一名失业一年多的手工业者,他告诉访谈员,他不会让自己和家里人受接受救济的这份羞辱。

工人阶级家庭需要面对福利社在资格审查上的各种有缺陷的克扣政策。一个家庭即便达到福利社规定的特困标准,但如果家里有汽车而且打算在接受公共救济期间使用汽车(即使只是为了外出找工作),或者家里有电话但是无法证明电话只是用于工作联系,或者家里购买了人寿保险等,那么他们也没有资格接受救济。有些家庭为了支付支出,不得不抵押了保险分红借款,例如赫布斯特一家。

这些经历不论是不是普遍,但它们突出了作为被救济对象在这个问题上的一大重要主题:接受公共救济对于那些在20世纪30年代期间某个时间点落入救济范围的绝大多数伯克利00一代家庭来说,接受公共救济是一项全新体验。通过翻查项目资料,我们发现,1929年只有4%的伯克利00一代家庭接受过公共救济,而到了20世纪30年代末,这个比例上浮到25%,而且几乎都是工人阶级家庭。中产阶级中,只有10%的家庭接受过这类救济,相比之下,工人阶级中的这一比例是48%。在20世纪30年代后半期,40%的工人阶级家庭接受过公共救济,它们无一例外都属于经济受到重创的家庭,与我们所还原的20世纪30年代末经济窘迫的工人阶级家庭的画像一致。直到“二战”爆发,大萧条经济困难时期对于他们来说才算结束。

让糟糕的日子变得更糟糕

大萧条时期,尽管很多家庭损失惨重,但他们最后也都成功地尽其所能地调整适应。经济处境同样艰难的其他一些家庭则把愤怒的情绪撒到家人身上,让生活变得更加痛苦。我们探究了那些让原本艰难的时世变得更加糟糕的家庭推力(family dynamics)。推力之一,是在需要降低生活标准的时候刻板地恪守原先的生活标准。这种情况在那些担心丢脸和被人嫌弃,担心失去社会关系的下层中产阶级和上层中产阶级家庭中尤为普遍。标准不灵活,通常意味着夫妻之间会出现因为收入减少和支出问题发生冲突“相互指责”的情况。这种推力在困难处境下一般会导致夫妻间缺少相互扶持。缺乏调适资源,也是导致失业和收入下降的男性遭遇情绪健康问题的主要原因之一。一些家庭有韧性,能够有效应对困难处境。以阶层为基础的经济和社会标准决定了经济情况急剧恶化的含义。上层中产阶级因为取得了经济上的成功而建立了更高的经济标准。女性在维持这种标准上付出了巨大的努力,标准不灵活却让她们陷入极为脆弱的境地。这种价值观在下层中产阶级家庭中尤为普遍。他们希望实现生活富裕,又害怕失去让他们有别于下层家庭的“体面”。与标准的阶级性相一致,经济损失导致中产阶级在家庭经济安全感和支出和谐程度上下滑得比工人阶级更厉害。那些虽还没有遭遇失业或收入大幅下降但标准不灵活的夫妇也一样。他们越在意自己的生活方式,焦虑感就会越强烈。

作为大多数家庭的主要经济来源,男性因为经济大萧条而承受的社会和情绪成本代价最高。因此,性别是决定失业和收入大幅减少所带来的情绪健康代价的重要指标。在20世纪30年代之前有着良好情绪健康的男性最有可能在遭遇失业和收入大幅减少之后保持他们的健康状况,尤其是当妻子能够给予心理支持时。相反,夫妻间即便相互扶持,在一开始就情绪健康状况不佳的男性,可能会因为不利条件的不断累加而陷入其中无法自拔。相较之下,女性通常会因为经济大萧条获得了更多的价值和意义,她们在家庭和社区中的关系和责任变得更大,在经济困难的压力下,她们成长得更加善用资源、更加坚韧。

从20世纪20年代刚成年不久到30年代末,伯克利00一代男性和他们的妻子共同造就了他们截然不同的婚姻状况。婚姻初期,男性对婚姻质量的影响力比女性更大,这种影响可能是正面的,也可能是负面的。紧接着,作为家庭的主要收入来源,男性经历了失业、收入减少和健康状况下降,把大萧条的经济创伤带回家庭。大萧条的牺牲者更多的是男性,相比之下,女性在帮助家庭进行调适和应对变化上,发挥了关键作用。