“时代逸飞:陈逸飞回顾展”正在浦东美术馆展出,这也是艺术家陈逸飞(1946-2005)最大规模的个人回顾展。陈逸飞的艺术人生,无疑是上海当代美术史极其重要的一页,也是追溯与探讨上海当代文化精神的样本之一。本文梳理了陈逸飞的创作脉络和特点,并对其艺术实践运用于美术基础教学提出了思考。

当代艺术教育与改革浪潮中,如何有效构建兼具民族根性与国际视野的教学体系,如何将文化自信真正内化为学生艺术实践的基石?

艺术家陈逸飞先生(1946-2005)以其跨越东西的独特艺术语言与深具前瞻性的“大美术”理想,为这一时代命题提供了宝贵的思考路径与实践参照。尽管陈逸飞及其作品在海内外市场与艺术史学界备受瞩目,聚焦于其艺术成就与艺术教学实践内在关联的深度剖析依然存在显著空白。现有研究多集中于其市场价值、个人风格演变或单件作品的象征阐释,将其系统视为一个整体教育思想资源,并从方法论层面探究其对现代美术教学多元维度启示意义的探索尚显薄弱。

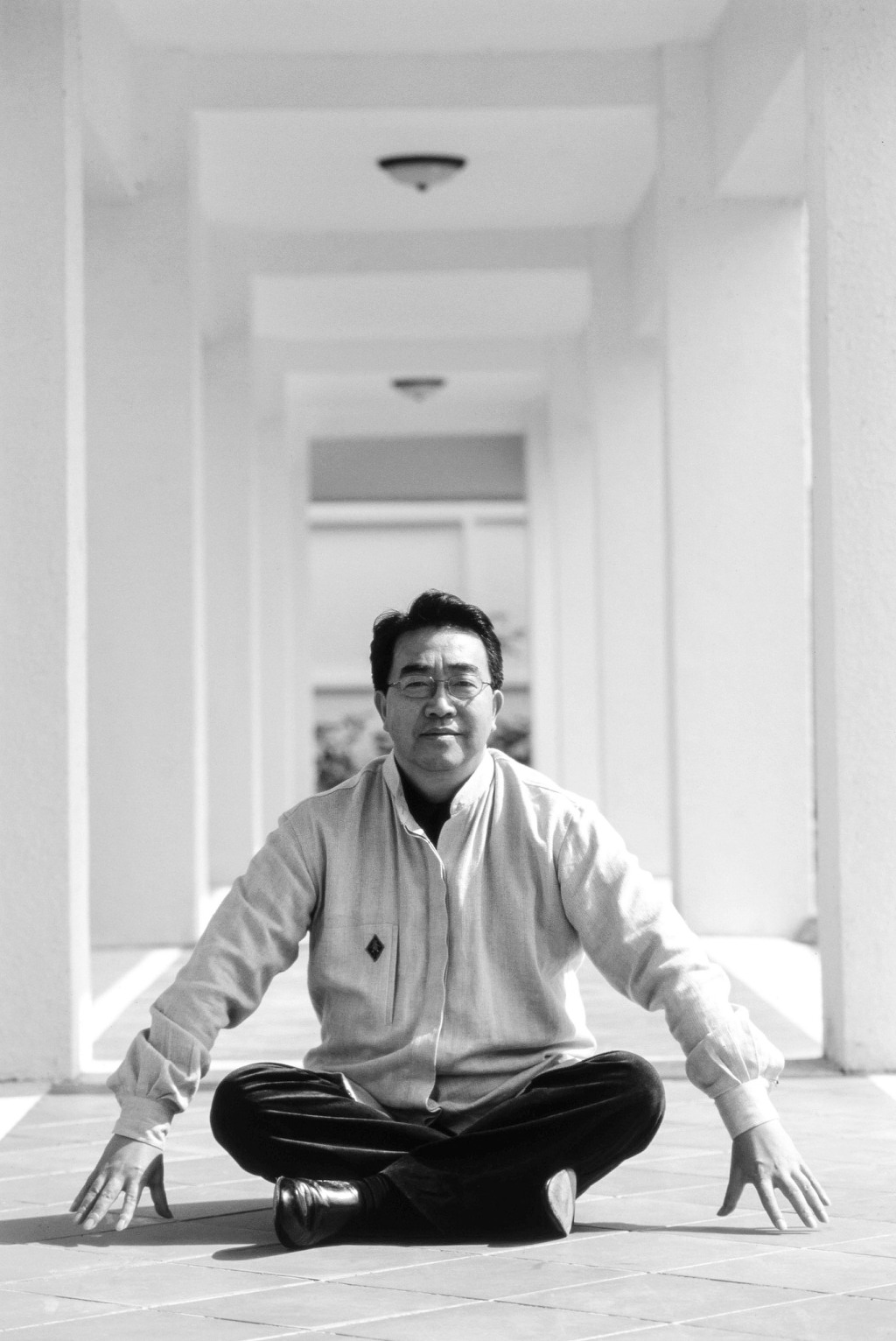

陈逸飞(1946-2005)

展厅现场的《踱步》,观众与陈逸飞的背影

我们应该关注陈逸飞的艺术实践与创作理念对当下美术教育的多重启示价值。可以着重关注:其严谨扎实的西方写实训练背景如何为理解空间体量、明暗关系提供了坚实基础,及其对美术基础教育强调扎实技能培养的重要示范;其画面中流淌的浓厚新古典浪漫主义气质如何将理性技法与诗意想象熔铸一体,为创作思维中情感融入与形式美感的平衡提供了生动案例;探讨其独特视觉叙述结构。如宏大场景的戏剧化铺陈、中西元素的蒙太奇式并置、光色氛围的细腻经营等,为视觉审美规律与图像叙事能力的培养提供核心借鉴;其超越架上绘画藩篱的“大美术”理想,涉足电影、设计、公共艺术等多元领域,深刻触及了跨学科知识整合与艺术边界拓展的时代课题,为培养面向未来的复合型艺术人才提供了前瞻性指引。

陈逸飞远非孤立的艺术现象。其艺术道路映射了一代中国艺术家在全球化浪潮下对文化身份、艺术表达与社会责任的艰辛探寻。深入剖析陈逸飞,实质是理解一条融合西方技法精髓、根植东方美学文脉、并积极回应社会变革的中国艺术之路的形成过程。在民族复兴与文化自信构建的关键期,通过凝练陈逸飞艺术遗产的教育富矿,本研究旨在为新课程标准下的美术教学注入深度与文化向度,为教学理念与实践创新提供重要源泉,最终服务于涵育新时代兼具人文情怀、创造性思维、坚实技能与开阔视野的艺术人才这一宏大教育目标。

展厅现场

一、陈逸飞的素描基础和文化升华

陈逸飞的素描绝非简单的造型训练,而是其艺术体系的筋骨与东方美学的熔炉。他的素描基础在双重文化淬炼中完成蜕变,最终升华为跨越媒介的视觉哲学。从苏联体系的严谨框架,到水墨精神的悄然渗入,直至“大美术”理念的跨界裂变,他的画笔始终是文化博弈的见证者。正如其自白:“素描不是描摹形状,而是提取魂魄的仪式。”

陈逸飞的素描训练,是理性科学与东方美学的熔炼过程。他14岁考入上海市少年宫训练班后就开启了系统性训练。上海美专时期(1960-1965),他师从张充仁学习动态解剖学。这种训练背后是严苛的双重文化编码:苏联契斯恰科夫体系的明暗分面法,被融入南宋马远“一角山水”的留白哲学。素描对于陈逸飞不仅仅是基础训练,也是视觉效果的把握和精神表达的升华。

归纳起来陈逸飞的素描有三个方面的美学特质:线条的呼吸感;纸上的剧场性;文化的交织和转译。

陈逸飞的素描艺术,本质上是东西方美学的视觉对话场域。他以线条和光影为媒介,在西方写实主义的骨骼中注入东方诗学的魂魄,形成独特的跨文化转译体系。

陈逸飞的写生实践是其艺术创作的核心方法论,他始终将现场写生视为观察生活的显微镜和提炼美学的熔炉。通过亲历性的实地记录,他不仅捕捉物象形态,更在动态光影与情感共振中激活创作灵感,形成“眼观—手记—心悟”的完整链条。

为创作《黄河颂》(1972),陈逸飞深入黄土高原徒步采风月余。他通过速写记录激流的抛物线轨迹、山崖的斧劈皴肌理、云层透光的灰度层次。这些原始素材经艺术提纯后,转化为油画中战士脚下的险峻的山峦与辽阔的苍穹,使自然之力升华为民族精神的象征。这种“物象—图像—意象”的转化路径,凸显写生对历史题材的叙事奠基作用。

1979年孟光先生亲自编导了教学影片《素描》,陈逸飞、夏葆元、魏景山、赖礼庠等青年画家在其中示范。这部教学影片生动形象地展示并总结了孟光先生的素描教学体系,也让陈逸飞的素描在全国产生了广泛而深刻的影响。

陈逸飞晚年的艺术探索,彻底重塑了素描的艺术疆域——他将这一长期被视为“油画草稿”的基础训练,升华为融合东西美学的独立语言。当西方素描仍在明暗分面法中追求形体的精准时,陈逸飞已执起毛笔,在生宣的晕染间开辟出一条东方诗性的路径:水墨的流动替代了铅笔的刻痕,留白的虚空重构了光影的叙事,让素描从造型的桎梏中解脱,成为承载文化哲思的精神容器。

陈逸飞在画室,展览现场图

二、陈逸飞绘画的浪漫主义底色

陈逸飞的浪漫情怀从未脱离脚下的大地。正如其自述:“我的人生观是温馨的。”在写实与浪漫的永恒对话中,他让黄河的咆哮化为油彩的涌动,将历史的血火凝作温暖的烛光。他用东方的笔,续写了人类共有的浪漫史诗。

陈逸飞在革命历史题材创作中,将冷峻的现实主义与炽热的浪漫情怀熔铸为一种独特的视觉诗学。

《黄河颂》

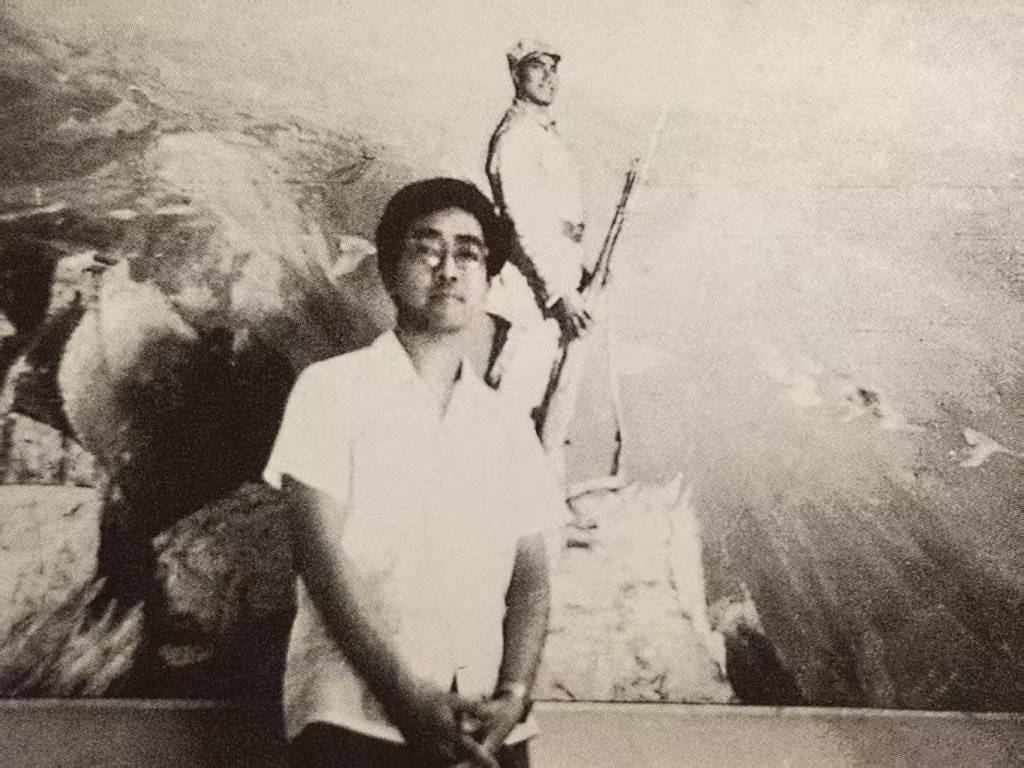

青年陈逸飞在《黄河颂》前,展览资料图

这种“浪漫现实主义”的基因,早在《黄河颂》(1972)的创作中已经显现。立于黄土高坡的战士身形如纪念碑,霞光为轮廓镀上金边,鸿雁从身边略过,战士脚踩的岩石肌理粗粝如史书页痕,蜿蜒的黄河连接起历史的畅想。现实中的所有的物象,被提炼为民族精神的壮美交响、澎湃乐章。战士枪口的一抹红色格外耀眼,那是小花?或是枫叶?抑或是刚从领口解下的红飘带?这抹红色预示了正义必将胜利,也昭示着人民对和平的向往。

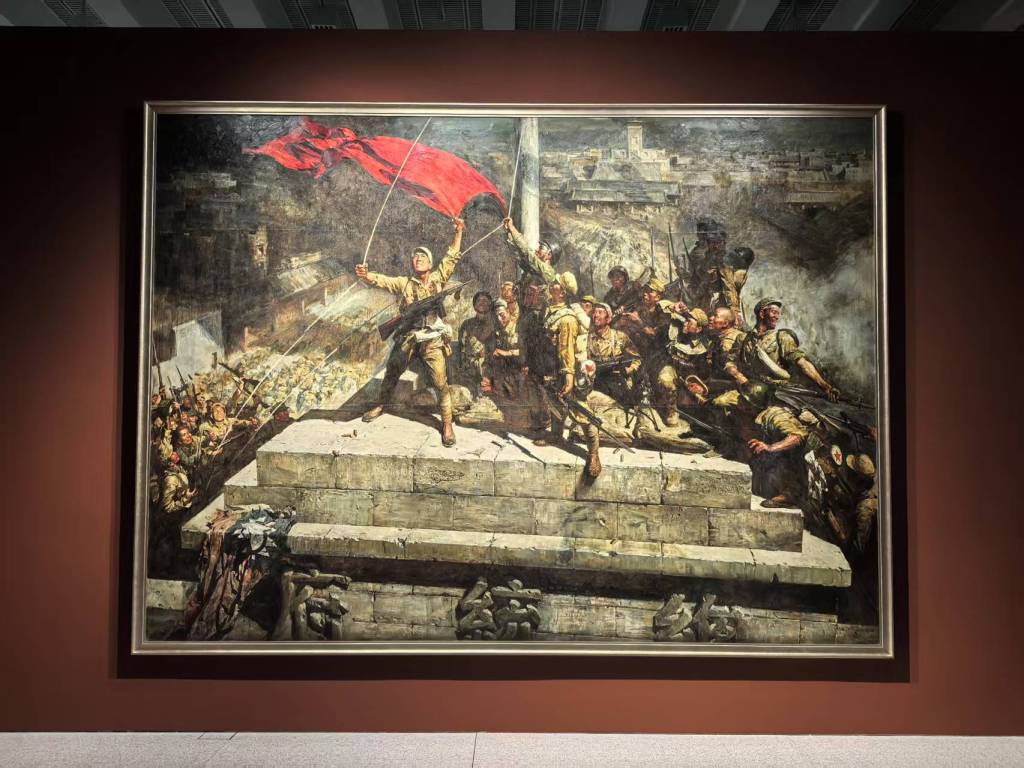

《占领总统府》

1976年,陈逸飞和魏景创作《占领总统府》,他们琢磨着除了还原历史的现场外,还要表现出“人间正道是沧桑”的革命豪情和真理。他们画了许多草图,还做了“总统府”的小模型,以便从各个角度揣摩。最后画面以俯视的宏大视角展开,硝烟弥漫的南京城背景中,“总统府”门楼如历史舞台般矗立。战士们的身姿被赋予雕塑般的永恒感:中心的老兵挥臂展开红旗,破败的青天白日旗垂落阶前;指挥员抬腕定格胜利时刻,少年战士持枪行注目礼如青铜塑像。这种构图突破了当时仰视英雄的程式,以鸟瞰式的全景视野将历史瞬间升华为史诗舞台,让现实的战场与理想的荣光在此交融。

所有的人伫立在画前都会被这个场景所感染和震撼。人们面对的画面是一种“历史的真实”和“艺术的真实”的叠加,在这个画面里,历史不仅被还原,更是被升华。这种被升华的情感叫“浪漫”。

陈逸飞1980年代旅美期间创作的“音乐家”系列,不仅是他艺术生涯的转型标志,更是一场东西方美学的深度对话。他以西方乐器演奏者为载体,用油画笔尖编织视觉乐章,将音乐的流动性凝练为永恒的静谧诗篇——深色天鹅绒般的背景中,《长笛手》微垂的眼睫似颤动音符,《大提琴手》弓弦交错的瞬间化作呼吸般的笔触,演奏者的肢体与乐器曲线在画面中形成精妙的几何和弦,仿佛巴赫的乐句在画布上流淌。

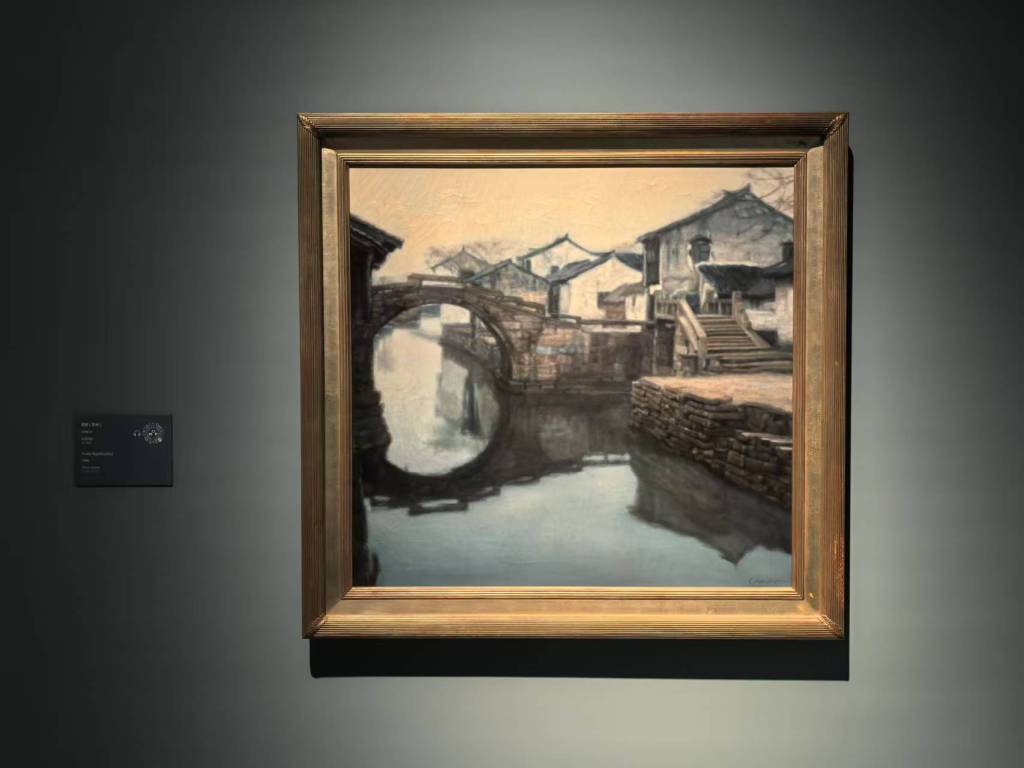

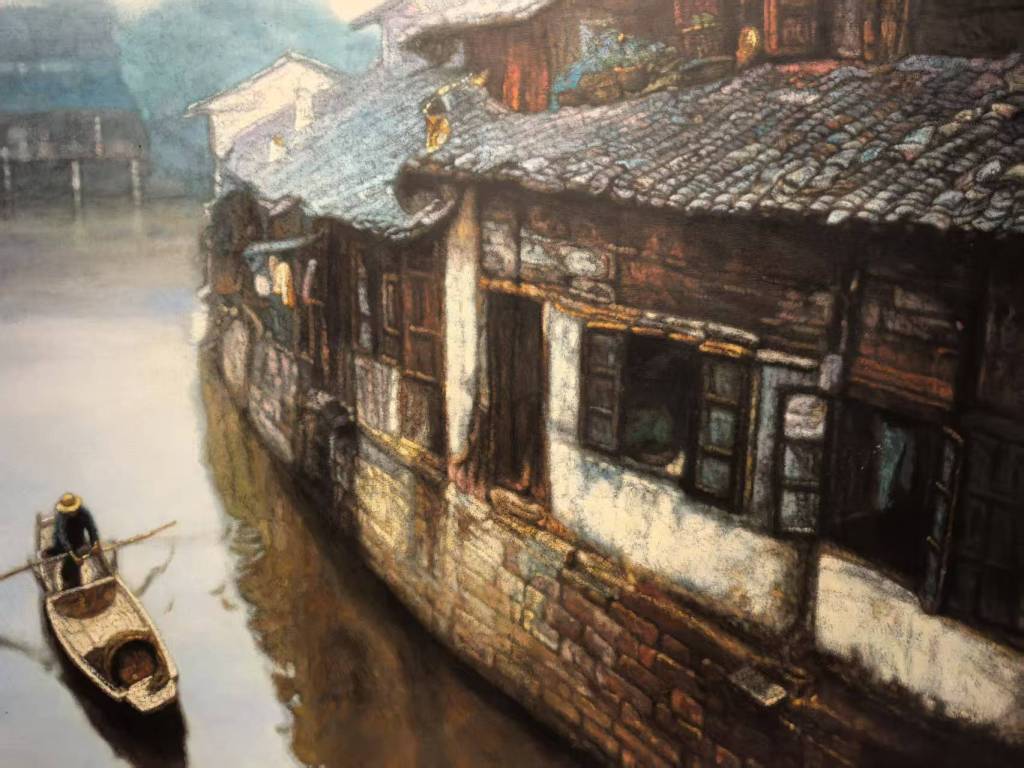

陈逸飞的乡愁,是刻在血脉里的文化基因,也是漂泊者回望故土的精神仪式。当他以画笔勾勒江南水乡的粉墙黛瓦、小桥流水时,那些朦胧的烟雨、幽深的石桥,早已超越地理景观的再现,升华为一代人集体记忆的图腾。

《双桥(苏州)》

《水乡》

陈逸飞的乡愁始于一场“归而不得”的怅惘。1980年旅美后,他重返故乡镇海,却见童年记忆中的河道街巷湮没于工业化的浪潮。好友杨明义寄来的周庄照片,意外点燃了他的“救赎之路”在《故乡的回忆》系列中,陈逸飞以西方油彩演绎东方意境,创造出独属江南的视觉语法。画中水乡常笼罩于蓝灰调薄雾中,《蓝色的故乡》(1994)里冬日的晨霭以晕涂技法层层推移,瓦楞积雪与河面残冰在冷暖灰阶中交融,恰似水墨的“墨分五色”。石拱桥的倒影被虚化为颤动的色块,恍若记忆被时光冲刷后的模糊印迹。双桥不仅是地理坐标,更被赋予文化象征。画中桥身坚实的直线与流水柔曲的弧线,暗喻着历史沧桑与生命韧性的辩证。

陈逸飞油画《浔阳遗韵》(非本次展品)

陈逸飞笔下的怀旧婉约,非止于美学表象,而是一场以视觉重构历史的灵魂仪式。当《浔阳遗韵》中三位女子于昏黄烛光里拨动琵琶丝弦时,褪色的牡丹团扇与斑驳雕花木椅已非静物,而是沉浮于时光长河的文化残片——她们低垂的眼睫掩映着白居易诗中“弦弦掩抑声声思”的千年余韵,缎面旗袍的幽蓝光泽如凝固的夜色,将一瞬的慵懒升华为对消逝传统的永恒凭吊。

“西藏”系列

陈逸飞的西藏风情系列,是他艺术生涯中一次向精神原乡的壮阔迁徙。当这位惯于描摹江南烟雨与海上旧梦的诗人,踏上雪域高原时,他的调色盘骤然迸发出前所未有的生命力——赭红如寺庙朱墙的浓烈、钴蓝如圣湖深水的沉静、土黄如经幡翻涌的炽热,共同交织成一部献给高原的视觉史诗。

三、陈逸飞画面构成的典型模式

陈逸飞绘画的画面构成模式融合了东西方美学精髓,形成了独特的视觉范式,其典型特征可概括为以下五点:

电影化叙事构图

陈逸飞的电影化叙事构图是其“大视觉”理念的核心,通过将动态影像语言转化为静态绘画的视觉语法,重构了传统油画的叙事边界。其创新性主要体现在:1、宽银幕构图的史诗性调度;2、动态叙事的蒙太奇拼贴;3、观看方式的剧场化革新;4、时间维度的突破等维度。

几何结构化空间

陈逸飞绘画中的几何结构化空间是其融合东西方美学的核心载体,通过严谨的几何秩序构建视觉骨架,在稳定中赋予画面动态的象征性与精神性。这种结构不仅是形式工具,更是文化转译与时空叙事的哲学框架。包括:1、几何秩序:东西方美学的理性熔铸;2、维度调度:平面性与空间性的辩证统一;3、节奏控制:几何单元的情感韵律等方法。

《我的邻居》

戏剧性光影调度

我们可以从陈逸飞的情感诗学与时空重构来分析戏剧性光影调度。他的光影艺术远非技术性明暗对比,而是融合伦勃朗式戏剧张力、东方含蓄美学与现代视觉经验的情感语法系统。他通过光影的辩证关系,在画布上构建跨越文化、折叠时间的诗意剧场,将油画的光影语言升华为东方精神的现代转译。

文化符号的并置与转译

陈逸飞的艺术创作是一场东方美学与西方技法的深度对话。他以油画为媒介,将江南水乡的氤氲诗意、古典仕女的婉约气韵、西藏风土的原始力量,转化为跨越时空的文化符号,构建起“东方意境现代化”的视觉范式。

色彩象征系统

陈逸飞的色彩系统远非简单的视觉装饰,而是承载文化隐喻与情感张力的符号载体。

陈逸飞的视觉范式,不仅重塑中国油画的叙事语言,更成为跨文化美学的经典样本。

陈逸飞“大美术”理想与教育启示

陈逸飞作为中国当代艺术史上的重要人物,其提出的“大美术”理念不仅是一种艺术主张,更是一场颠覆传统艺术边界的文化实践。这一理念诞生于1990年代初,核心在于消解绘画、设计、影视、时尚等领域的等级壁垒,主张视觉艺术门类的平等互通。他的“视觉综合”思维的理念启发他提出“视觉艺术应成为城市文明的缝合线”。

《仕女与鸟笼》

《玉堂春暖》

影视与绘画的共生是陈逸飞“大美术”的核心实践。1993年,他同步推出油画《仕女与鸟笼》与同名电影《海上旧梦》,形成跨媒介互文:画中身着旗袍的仕女从静态画框走入动态雨巷,油画的罩染技法被转化为胶片的光影层次,而电影镜头又反哺绘画的朦胧诗意。这种“可移动的油画”在《人约黄昏》(1996)中达到高峰。

时尚与传统的转译则通过商业品牌实现文化输出。1997年创立的“LAYEFE”服装品牌并开设了品牌衍生空间“逸飞之家”(layefeHOME)更整合杂志出版、艺术衍生品和美育沙龙,构建出国内首个美学消费生态圈。

现场资料图

陈逸飞的艺术成就与创作理念为美术教学提供了丰富的实践案例与理论资源。他扎实的素描功底、浪漫主义的创作风格、独特的画面构成模式以及宏大的“大美术”理想,对提升学生的艺术素养、培养创新思维具有重要的指导意义。在新时代美术教育中,深入挖掘陈逸飞艺术案例的教育价值,有助于推动美术教学的创新发展,培养更多具有综合艺术素养与创新能力的优秀人才。

(本文为上海浦东美术馆《时代逸飞》展览文集所作论文的节选,作者是上海戏剧学院教授、上海海派艺术馆馆长、上海市美术家协会副主席)

2025年7月22日